中学生の発達障害って?学校生活での困りごと、サポート方法を解説!発達障害の中学生、学校生活での困りごととサポート

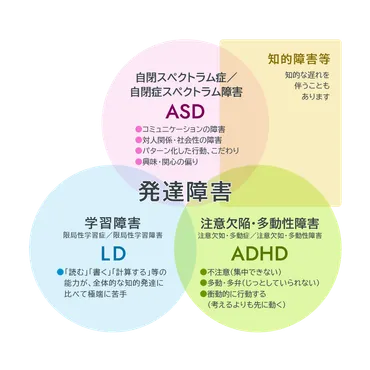

中学校進学を機に、発達障害について理解を深めましょう。自閉症スペクトラム(ASD)、注意欠如・多動症(ADHD)、学習障害(SLD)、そして“グレーゾーン”の子どもたちが直面する困難と、学校生活での課題を解説。学習方法の工夫、親御さんのサポート、専門機関との連携など、具体的な対策を紹介し、子どもたちの自己肯定感を育み、可能性を広げるヒントをお届けします。

学習面での困難とサポート方法

中学生の発達障害、学習の困りごと、具体的にどう対応する?

学習方法の工夫、合理的配慮、自己肯定感を育む!

学習面での困難とサポート方法について解説します。

公開日:2023/04/04

✅ 発達障害であるディスレクシアは、読み書きに困難を抱える学習障害の一種であり、文字情報の処理に課題がある。

✅ ディスレクシアの症状として、文字の認識や音との結びつき、書き写しなどに困難が生じ、周囲からの理解を得にくい場合がある。

✅ ディスレクシアは適切なサポートと環境整備によって克服可能であり、神戸市発達障害者西部相談窓口では困りごとの整理や対策の検討を支援している。

さらに読む ⇒社会福祉法人すいせい出典/画像元: https://www.sfsuisei.org/blog/20200721-dyslexia/ディスレクシアについて、症状や具体的なサポート方法が説明されており、とても参考になります。

学習障害のある子どもたちへの理解を深める良い機会ですね。

学習面での困りごとへの対応は、中学生の発達障害の子どもたちにとって非常に重要です。

学習障害(SLD)は、主に読み書き障害(ディスレクシア)、書字表出障害(ディスグラフィア)、算数障害(ディスカリキュリア)の3つのタイプに分けられます。

これらの学習困難は、学校の授業についていけない、宿題が終わらない、テストで良い点数が取れないといった問題を引き起こします。

これらの問題に対して、学習方法の工夫や、合理的配慮の活用が有効です。

具体的には、音声教材や特別な筆記具の使用、視覚的な支援などを活用したり、授業の進め方や課題の与え方を工夫することで、学習の負担を軽減することができます。

親御さんは、子どもの特性を理解し、できないことを責めず、できたことを褒めて自己肯定感を育むことが大切です。

また、集中できない、文章問題が理解できない、時間内に解答できないといった問題に対して、具体的な解決策を提示し、実践的なサポートを行うことも重要です。

学習障害の種類と、それに対する具体的なサポート方法が詳しく解説されていて、とても勉強になります。子どもたちの学習をサポートするためのヒントがたくさんありました。

家庭でのサポートと専門家との連携

困った中学生を支える親の秘訣は?

特性理解、連携、環境作り、専門家相談!

家庭でのサポートと専門家との連携について解説します。

✅ 発達障害は病気ではなく、特性であり、専門医は対話を通して、学校や家庭での支援方法を提案する。

✅ 通常学級には約8.8%の発達の「でこぼこ」がある子どもがおり、保護者は、学校での工夫がうまくいかない場合、専門医に相談を検討する。

✅ 診療では薬の処方だけでなく、学校での学習環境の調整や家庭での対応など、多分野の専門家と連携し、子どもの成長を支援する。

さらに読む ⇒まなサポDB│すべての子どもたちに学ぶ楽しさを出典/画像元: https://db.manasapo-kyokyo.com/column/post-5291/ADHD、ASD、SLDそれぞれの特性に合わせた家庭での対策が具体的に説明されており、実践的なアドバイスですね。

専門機関への相談も重要であることがよくわかります。

学習・行動面での困難に直面した中学生に対して、親御さんは様々なサポートをすることができます。

まずは、子どもの特性を理解し、学校の先生や特別支援教育コーディネーターと連携し、学校でのサポート体制を整えることが大切です。

家庭では、休息を確保し、子どもの長所を褒め、自己肯定感を高めるように心がけましょう。

ADHD、ASD、SLDそれぞれの特性に合わせた家庭での対策も重要であり、それぞれの特性に応じた環境作りとサポートが必要です。

例として、ADHDの子どもには、集中できる環境を整え、スケジュール管理をサポートすることが有効です。

ASDの子どもには、視覚的な情報提示や、コミュニケーションを円滑にするための工夫が必要です。

SLDの子どもには、苦手な部分を補うためのツールや、学習方法の工夫が求められます。

また、専門機関への相談も積極的に行い、専門家の助言を得ながら、適切なサポートを提供することが重要です。

家庭での具体的なサポート方法が、発達障害の種類別に解説されているので、とても参考になります。専門家との連携の大切さもよく理解できました。

未来への道:早期診断と学校生活のサポート

発達障害の中学生を支えるには?早期診断の重要性とは?

早期診断と、学校・親・専門家の連携が重要。

早期診断と学校生活のサポートについて解説します。

公開日:2024/01/28

✅ 合理的配慮の申出は、障がいのある子どもが通常学級で教育を受けるために、学校に個別の配慮や支援を要求する手続きであり、子どもの学習環境を整えるために重要です。

✅ 申出の手順は、学校との相談、申出書の作成と医師の診断書の添付、学校の審査と回答、そしてサポートの提供という流れで進められます。

✅ 申出を行う際には、早めの相談、具体的な要求の提示、学校との継続的なコミュニケーションが重要であり、子どもの状況に応じた適切な支援を受けることが目指されます。

さらに読む ⇒dekkun.(デックン)- 共に歩む、障がい福祉の未来へ出典/画像元: https://dekkun-hattatsu.com/strongly-considered-growth-growth-support-procedures-in-regular-classes/合理的配慮の重要性や、早期診断のメリットが強調されており、将来への希望が持てる内容ですね。

周囲の理解とサポートが、子どもたちの自立を支えるという言葉に、深く共感しました。

発達障害を持つ中学生が、困難を抱えながらも、自分らしく生活できるようになるためには、早期の診断と適切な支援が不可欠です。

早期の診断を受けることで、進学や就職に向けた対策を立てることが可能です。

また、発達障害のグレーゾーンにある中学生も、早期に自身の特性を理解し、適切なサポートを受けることで、学校生活やその後の人生をより豊かにすることができます。

学校生活では、担任との相談、特別支援教育コーディネーターとの連携、合理的配慮の活用などが重要となります。

親御さんは、進路に関する情報を収集し、子どもと一緒に将来について考えることで、子どもたちの自立をサポートできます。

最終的には、発達障害を持つ中学生たちが、自己肯定感を持ち、得意な分野を伸ばし、苦手な部分を補うことができるようなサポートが重要です。

周囲の理解とサポート、そして専門家との連携を通じて、子どもたちの可能性を最大限に引き出すことが、私たちの使命です。

早期診断と適切な支援の重要性が、改めて理解できました。子どもたちが自分らしく生きるために、私たち大人ができることをもっと考えていきたいです。

本日は、中学生の発達障害について、様々な角度から解説しました。

この記事が、少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。

💡 発達障害は様々な種類があり、それぞれ異なる特性を持つこと。

💡 学校生活では、学習面、人間関係、学校システムへの適応で困難を感じること。

💡 家庭でのサポートや専門家との連携が重要であること。