大学進学の未来はどうなる?〜日本の大学教育と進路選択の現状と課題〜大学を取り巻く現状と、進路選択に関する考察

日本の大学は、教育の質向上、入試改革、そして定員割れという三重苦に直面! 三つの方針策定、学修状況の情報公開、ハラスメント対策など課題は山積み。進学率上昇と同時に、将来への不安から大学進学を避ける高校生も。大学の価値低下を懸念する声も。二極化する大学、再編・統合の動き… 大学は、社会の変化に対応し、学生の将来を支える戦略が求められる!

💡 大学教育は、社会の変化に対応するため、リカレント教育の推進やハラスメント対策の強化など、様々な課題に取り組んでいます。

💡 大学入試は、少子化の影響や入試制度改革により、大きな変革期を迎えており、大学全入時代が到来しています。

💡 高校生の進路選択は、自己実現志向の高まりと将来への不安が混在し、より早期化する傾向にあります。

さて、大学教育を取り巻く様々な変化について、具体的に見ていきましょう。

まずは、大学教育の現状について、重要なポイントを3つにまとめました。

変革期を迎える日本の大学教育

日本の大学が直面する課題とは? 質向上、説明責任、それとも?

教育の質、説明責任、ハラスメント対策。

本日は、大学教育を取り巻く状況について、様々な角度から掘り下げていきます。

✅ 専修大学大学院の履修証明プログラムは、社会人向けの学び直しを促進するための制度で、修了者には履修証明書が交付される(学位は授与されない)。

✅ 令和7年度は7つのプログラムが開設され、各研究科の教育・研究資源を活用し、専門知識の習得や教養を高めることを目的としている。

✅ 中小企業経営人材育成プログラムと心理職のためのリカレント教育プログラムで開講科目の変更があり、詳細は募集要項やシラバスで確認する必要がある。

さらに読む ⇒専修大学出典/画像元: https://www.senshu-u.ac.jp/education/graduate/recurrent/rs_student.html履修証明プログラムの多様化は、社会人の学び直しを後押しする良い動きだと思います。

ただ、情報公開やハラスメント対策など、課題も多く、今後の動向を注視する必要がありますね。

文部科学省の調査によると、日本の大学は三つの方針に基づく教育の質向上、社会への説明責任、履修証明プログラムの推進、ハラスメント対策といった課題に直面しています。

多くの大学が三つの方針を策定しているものの、学位授与の共通尺度、学修状況分析、全学的な委員会の設置など、具体的な取り組みにはまだ改善の余地があります。

また、学生の学修時間、成長実感、教員一人当たりの学生数といった情報公開も充実させる必要があり、社会からの信頼を得ることが重要です。

履修証明プログラムはリカレント教育を支え、その開設数、受講者数、修了者数は増加傾向にあります。

一方で、ハラスメント対策の強化は、学生が安心して学べる環境を整える上で不可欠です。

大学教育の質向上、とても大切な課題ですよね。学び直しの機会が増えるのは良いことだと思います。ただ、学費や時間的な負担も考慮して、制度設計が進んでほしいです。

大学入試と高等教育の将来

大学全入時代、日本の大学はどうなる?

定員割れと再編・統合が加速。

大学入試と高等教育の将来について、さらに深掘りしていきます。

公開日:2024/10/23

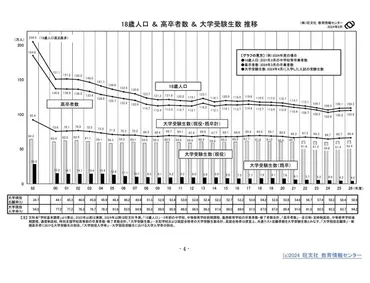

✅ 旺文社教育情報センターが、2024年10月22日に「増える大学、減る短大。学部学生は10年ぶり減少」と題したデータ分析を公開しました。

✅ 文部科学省の2024年度学校基本調査速報に基づき、大学数増加の一方で学部学生が10年ぶりに減少し、2025年の大学受験生数を65万7,000人と予測しています。

✅ この分析では、大学・短大数や学生数の経年データが概観され、次年度以降の受験生数の予測も示されています。

さらに読む ⇒受験や進路・進学情報の教育ニュースは「リセマム」出典/画像元: https://s.resemom.jp/article/2024/10/23/79270.html大学の二極化が進むこと、そして地方大学への影響が大きいという分析は、非常に興味深いですね。

今後の教育体制の行方を左右する重要なポイントだと思います。

日本の大学は、少子化による18歳人口の減少と定員割れの深刻化という二重の課題に直面し、大学全入時代に突入しています。

2024年度の入学者数は募集定員を下回り、定員充足率は過去最低を記録しました。

政府は大学の再編・統合を検討しており、今後の教育体制が問われています。

教育再生会議の報告書では、大学入試改革が議論されており、AO入試の活用や多様化が検討される一方で、低学力層への対応が課題として残っています。

入試制度の二極化が進み、学力選抜ができない大学が増加する可能性も指摘されています。

国立大学協会も入試制度の研究を進めていますが、現状への危機感は十分に共有されていない可能性があります。

旺文社は2035年に大学の入学定員が受験生数を下回ると予測しており、2040年には入学者数が減少し、特に地方大学への影響が大きくなると見られています。

大学全入時代、そして地方大学への影響という話は、まさに今の時代の問題ですね。少子化が進む中で、どのような教育体制が最善なのか、じっくりと考えたいです。

次のページを読む ⇒

進学早期化の背景にある不安。大学価値低下、雇用への懸念…進路選択の今、専門家が示す多様な道。大学の役割再定義が急務。