大学進学の未来はどうなる?〜日本の大学教育と進路選択の現状と課題〜大学を取り巻く現状と、進路選択に関する考察

日本の大学は、教育の質向上、入試改革、そして定員割れという三重苦に直面! 三つの方針策定、学修状況の情報公開、ハラスメント対策など課題は山積み。進学率上昇と同時に、将来への不安から大学進学を避ける高校生も。大学の価値低下を懸念する声も。二極化する大学、再編・統合の動き… 大学は、社会の変化に対応し、学生の将来を支える戦略が求められる!

進路選択における高校生の心理

進学回避の理由は?高校生が抱える将来への不安とは?

大学不信と雇用不安が主な要因。

進路選択における高校生の心理について、詳しく見ていきましょう。

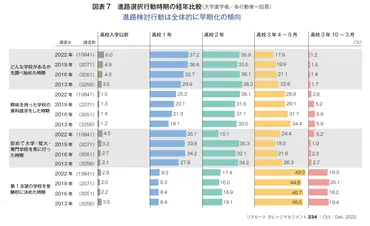

✅ リクルートの調査「リクルート進学センサス2022」では、コロナ禍での高校生の進路選択行動の変化として、オープンキャンパス参加率の低下と資料請求数の増加が見られた。

✅ 進学先のオープンキャンパス参加率は上昇し、参加時の第1志望率は増加したことから、情報収集方法の変化の中で、より早期に志望校を絞り込む傾向がみられた。

✅ 年内入試(総合型・学校推薦型)での進学者が増加し、入試方法にも変化が生じている。

さらに読む ⇒リクルート進学総研出典/画像元: https://souken.shingakunet.com/higher/2022/10/22-2022.htmlオープンキャンパスへの参加率の変化や、年内入試の増加など、情報収集の仕方の変化が興味深いですね。

進路選択の早期化と、内申重視の傾向が強まっていると感じました。

進学率は上昇し、高校生の進路選択は早期化しています。

自己実現を重視する傾向が強まる一方で、将来への不安も増大しています。

大学全入時代において、高校生は、教育格差や費用負担だけでなく、将来への不安から大学進学を回避する傾向があります。

進路多様校の生徒を対象とした調査からは、大学教育への不信感や、卒業後の雇用不安が、進学回避の要因として浮かび上がっています。

進路選択の早期化、そして大学への不信感ですか…。将来への不安が大きいからこそ、色々な情報を集めて、慎重に選択しているんですね。僕も色々と調べてみよう。

大学進学の意義と選択肢

大学進学、本当に必要?進路の選択肢を教えて!

将来を見据え、様々な選択肢を検討しよう!

大学進学の意義と選択肢について、考察を深めていきます。

✅ 大学と専門学校では、教育内容、修業年限、卒業後の進路など様々な点が異なり、将来の選択肢に影響を与えるため、自身の将来を考慮して進学先を決める必要がある。

✅ 大学は幅広い教養と学問的な知識を習得し、研究機関としての役割も担う一方、専門学校は特定職種の実務的な知識や技能を習得し、資格取得や就職に力を入れている。

✅ 大学は4年制、専門学校は2年制が主流で、学費や時間割、入学方法も異なる。奨学金制度もあり、経済的な事情に合わせて利用を検討できる。

さらに読む ⇒大学と専門学校の違いが一目でわかるまとめ【向き不向きも解説】出典/画像元: https://www.kandagaigo.ac.jp/kifl/contents/careerpath-aptitude大学進学の価値低下を懸念する声がある中で、専門学校や大学との連携など、多様な選択肢が示されているのは良いですね。

自分の目指すものに合わせて選択できるのは素晴らしいです。

大学進学に関して、多くの人が大学卒業の価値低下を懸念しており、大学に行く意味を見いだせない高校生もいます。

専門家は、大学進学を、将来の選択肢を探る場として捉え、やりたいことが明確な場合は、専門学校や、大学と専門学校の連携を活用する選択肢も提案しています。

大学院進学や、特定の業界への「ドアノック効果」を期待して大学に進学する選択肢もあります。

大学進学だけが全てじゃないってことですね。色々な選択肢があるのは、自分の将来を考える上で、とても良いことだと思います。もっと色々な情報を集めてみます!

大学の未来への展望

大学の二極化、生き残りの鍵は?

特色ある教育と、社会の変化への対応。

大学の未来への展望について、考察を深めていきます。

公開日:2018/12/31

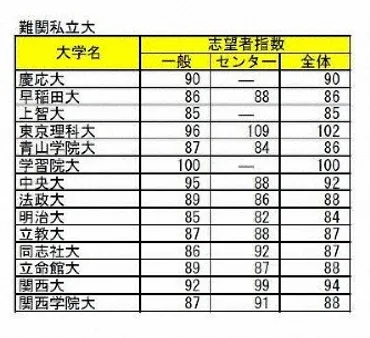

✅ 2019年1月の大学入試センター試験を前に、私立大の入学定員管理厳格化や共通テスト導入の影響を受け、大学受験は激動期を迎えている。

✅ 難関私立大では志望者の減少が見られ、早慶・GMARCH・関関同立で減少傾向。一方、日東駒専より下のレベルの大学や、大東亜帝国・摂神追桃といった準難関私立大では志望者が増加している。

✅ 国公立大全体では志望者数がやや減少傾向。東大は文3や理3で志願者増加が見られるが、東工大や一橋大など、他の難関国立大では減少傾向にある。

さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/articles/20181225/org/00m/100/024000c難関大とそうでない大学との二極化が進むという分析は、今後の大学のあり方を考える上で、非常に重要な視点ですね。

大学は、社会の変化に対応していく必要があると感じました。

大学は、学生の将来展望を支え、自己実現を促す戦略を模索する必要があります。

駿台予備学校の石原賢一氏は、難関大と、入試が機能しない大学との二極化が進み、特色ある教育を展開できない大学の撤退は避けられないと分析しています。

文部科学省は、大学の統廃合や定員削減による適正規模への再編を検討しており、今後の日本の高等教育の方向性を示しています。

大学は、社会の変化に対応し、新たな公共の担い手を育成する役割を再認識し、変化に対応していく必要があります。

大学の二極化、そして大学の再編…。ちょっと不安ですけど、社会の変化に合わせて大学も変わっていくのは、仕方ないことなのかもしれませんね。

本日の記事では、大学を取り巻く様々な現状と、今後の展望についてご紹介しました。

今後の動向に注目していきましょう。

💡 大学教育は、リカレント教育の推進やハラスメント対策など、多くの課題に直面し、変革期を迎えています。

💡 大学入試は、少子化と入試制度改革の影響を受け、大学全入時代が到来し、二極化が進んでいます。

💡 高校生の進路選択は、自己実現への志向の高まりと将来への不安から、早期化が進んでいます。