俵万智「蛇行する川」短歌とは?歌に込められた意味や表現技法を徹底解説!「蛇行する川には蛇行の理由あり」短歌の世界

人生の川は蛇行する。俵万智の短歌「蛇行する川には蛇行の理由あり 急げばいいってもんじゃないよと」は、焦らず本質を見つめる大切さを説く。蛇行する川の姿に、急ぎがちな現代人へのメッセージを込めた一首。日常会話を取り入れた言葉選びと、釧路湿原での体験が、人生という川の流れを鮮やかに表現。あなたの心にも、そっと語りかけてくるような、そんな歌です。

表現技法と文法

俵万智の短歌、何が印象的なの?

口語と文語の融合、川の擬人化!

短歌をより深く理解するために、表現技法と文法について見ていきましょう。

この短歌にはどのような表現技法が用いられ、どのような文法で構成されているのでしょうか。

公開日:2020/01/08

✅ 短歌の表現技法には、比喩、擬人法、体言止め、反復法、倒置法、対句、省略法の7種類があり、それぞれに特徴と用例がある。

✅ 比喩は「~のようだ」という表現(直喩)と、直接的な表現(隠喩)があり、古語では「ごとし」が使われる。擬人法は人間以外のものを人間に見立てて表現する技法。

✅ 体言止めは、短歌の終わりに名詞を置いて終わる表現方法で、現代短歌でよく使われる。表現技法は時代や派によって使われ方が異なる。

さらに読む ⇒短歌の表現技法7つ 比喩 擬人法 体言止め 反復法 倒置法 対句 省略法出典/画像元: https://tankanokoto.com/2020/01/tanka-7gihou.html「急げばいいってもんじゃないよ」という話し言葉が使われている点が、親しみやすく、印象的ですね。

表現技法や文法を理解することで、短歌の奥深さをさらに感じることができそうです。

俵万智は、日常会話の言葉を短歌に取り込むことを得意とし、この作品でも「急げばいいってもんじゃないよ」という話し言葉が効果的に用いられている。

文法的には、格助詞「には」「の」、格助詞「と」が用いられ、3句切れで構成されている。

この歌では、川を擬人化し、口語と文語を併用することで、読み手に深い印象を与えている。

表現技法としては、蛇行という言葉の反復、擬人法、省略法、比喩表現(諷喩)、破調(字余り)が用いられている。

短歌に使われている表現技法を知ることで、自分の作品にも活かせるヒントが見つかりそうです。「蛇行」という言葉の反復は、個人的にも使ってみたい表現技法です。表現の幅が広がりそうですね!

川が語るもの

釧路川の蛇行、人生の教訓とは?

急がず、自分のペースで進むこと。

さて、この短歌に登場する「川」をより深く理解するために、北海道釧路町の細岡展望台についてご紹介します。

そこから見える景色は、短歌の世界観とどのようにつながるのでしょうか。

✅ 北海道釧路町の細岡展望台は、釧路湿原国立公園内にあり、360度パノラマビューで釧路湿原の雄大な景色を楽しめる人気の観光スポット。

✅ 細岡展望台からは、釧路川の蛇行や雌阿寒岳、雄阿寒岳を望むことができ、夕日の名所としても知られている。

✅ ふるさと納税の返礼品として、カヌー体験利用券や桜の木のオーナー権があり、釧路湿原の自然をより深く体験できる。

さらに読む ⇒働く女性に贈る人生のガイド「マイナビウーマン」出典/画像元: https://woman.mynavi.jp/article/241213-15/釧路湿原の雄大な景色を眺めながら、この短歌を詠むと、また違った印象を受けそうですね。

蛇行する川の姿が、人生の道のりを象徴しているという解釈も、深く頷けます。

釧路川の蛇行した形状は、人生の道のりを象徴し、川の流れは、急がず自らのペースで流れる大切さを教えてくれる。

この歌は、作者の恋愛観や生き方に重ね合わせ、急ぎすぎないことの重要性を表現しているとも解釈できる。

蛇行する川が、まるで読者に語りかけるような表現が、この歌の大きな特徴である。

細岡展望台からの景色は、短歌の世界観を視覚的に理解するのに役立ちますね。実際に訪れて、五感で自然を感じながら、短歌を味わってみたいと思いました。

俵万智の短歌の世界

俵万智の短歌が心に響く理由は?

日常的な言葉と深いテーマを結びつけるから。

最後に、俵万智さんの短歌の世界観をさらに深く理解するために、彼女の最近の活動について触れたいと思います。

彼女は、どのような思いで作品を創り続けているのでしょうか。

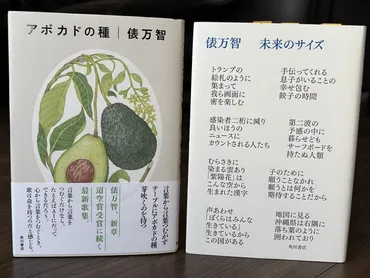

公開日:2025/02/11

✅ 歌人の俵万智さんが、インターネット上の言葉の過剰さや対立に触れ、日常からゆっくりと言葉を紡ぎたいという思いを短歌に込めた。

✅ 短歌「言葉から言葉つむがずテーブルにアボカドの種芽吹くのを待つ」は、アボカドの種の芽が出るのを待つように、日常から言葉を紡ぎ出す姿勢を表している。

✅ 俵さんは、AIのように最初から答えがあるのではなく、歌を作る過程で自分と向き合い、世界を見つめることに価値を見出している。

さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/articles/20250207/k00/00m/040/081000c日常の言葉を大切に、ゆっくりと言葉を紡いでいくという姿勢に共感します。

AIのように答えを求めるのではなく、自分と向き合いながら作品を創り出す姿は、とても魅力的ですね。

俵万智の短歌は、その言葉選びと表現方法によって、多くの人々に共感を呼んでいる。

この歌も例外ではなく、日常的な言葉遣いと深いテーマを結びつけることで、読者の心に響く作品となっている。

彼女の作品は、人生における様々な局面で、立ち止まって考えるきっかけを与えてくれる。

この短歌を通して、読者は人生の歩み方について、改めて考えさせられるだろう。

言葉を紡ぎ出すという行為の尊さを感じました。俵さんのように、自分自身の内面を見つめながら、言葉で表現することに挑戦してみたいと思いました。アボカドの種が芽吹くのを待つように、じっくりと作品を育てていく姿勢を見習いたいです。

本日は俵万智さんの短歌「蛇行する川には蛇行の理由あり」を通して、人生や表現について深く考えさせられました。

短歌の世界は奥深いですね。

💡 俵万智の短歌「蛇行する川には蛇行の理由あり」は、人生観を川の蛇行に例えた作品である。

💡 歌集『チョコレート革命』に収録され、釧路湿原の風景から着想を得ている。

💡 表現技法や文法、そして作者の言葉に対する想いを理解することで、より短歌の世界を楽しめる。