発達障害の子どもたちへの学校教育支援とは?(ASD,ADHD,LDを中心に解説)学校教育における発達障害児へのサポート:基礎知識から震災時の配慮まで

発達障害のある子どもたちの学校生活を支える包括的な支援とは? ASD、LD、ADHDなど、多様な特性を持つ子どもたちが、学びやすい環境を整えるための学校教育の取り組みを紹介。個別の教育支援計画、合理的配慮、学級サポートプラン、特別支援教育コーディネーターの役割など、具体的な支援策を解説。震災時など環境変化への対応、早期発見の重要性、学校・地域連携の強化についても言及しています。

💡 発達障害には様々な種類があり、学校生活での困難も多岐にわたる。

💡 学校教育における支援体制の構築、合理的配慮の提供が重要である。

💡 震災時など、特別な状況下での発達障害児への配慮も必要となる。

本日は、発達障害のある子どもたちへの学校教育における支援について、様々な角度から掘り下げていきます。

発達障害と学校教育:基礎理解と支援の重要性

発達障害、学校での課題は?どんなサポートが有効?

特性と環境への支援、学級サポートプラン検証。

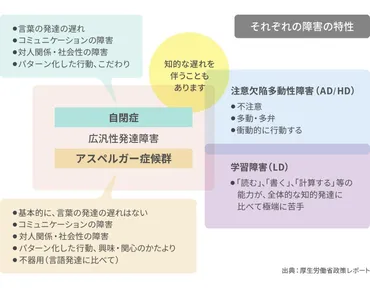

発達障害は、生まれつきの脳機能の違いによるもので、ASD、ADHD、LDなど様々な種類があります。

学校生活での困難さや、親の接し方、サポート方法について詳しく見ていきましょう。

✅ 発達障害は、ASD、ADHD、LDなど様々な種類があり、小学生に見られる特徴や学校生活での困難、親の接し方、サポート方法について解説しています。

✅ ASD(自閉スペクトラム症)は集団行動やコミュニケーションが苦手、ADHD(注意欠如多動症)は不注意・多動性・衝動的な行動が特徴です。

✅ 早期の対応が重要であり、学校との連携、通級指導教室や放課後デイサービスの活用、医療機関や公的機関への相談など、多岐にわたるサポート体制が重要です。

さらに読む ⇒家庭教師のマスター出典/画像元: https://www.u-master.net/column/adhd/883/ASD、ADHD、LDそれぞれの特性について詳しく解説されており、早期の対応や学校との連携の重要性が理解できました。

支援体制の多岐さに、驚きました。

発達障害は、生まれつきの脳機能の違いにより、周囲とのミスマッチから生きづらさを感じる障害であり、ASD(自閉スペクトラム症)、LD(学習障害)、ADHD(注意欠如・多動性障害)など、様々な種類があります。

ADHDは集中力欠如、多動性、衝動性など、ASDは特定の分野への強い興味や対人関係・コミュニケーションの困難さ、LDは読み書き計算など特定の学習分野の苦手さといった特徴を持ち、学校生活や人間関係に影響が出ることがあります。

これらの発達障害のある子どもたちへの学校教育における支援は、幼稚園から高等学校までの各教育段階、そして支援の連続性に焦点を当てた研究が行われています。

具体的には、個人の特性と学習環境の両面から課題を考察し、学級サポートプランなどの支援ツールの有効性を検証しています。

ASD、ADHD、LDなど、それぞれの特性を理解し、早期の対応が重要とのこと、大変参考になりました。学校との連携やサポート体制も、詳しく知ることができて良かったです。

学校教育における支援体制の構築:学級サポートプランと合理的配慮

発達障害児への学校支援、何が重要?

インクルーシブ教育と合理的配慮!

学校教育における発達障害のある子どもたちへの支援体制について、学級サポートプランや合理的配慮に焦点を当てていきます。

具体的な支援方法や、法的な側面にも触れていきます。

✅ ある議題に関する記事で、著者は議題に対する自身の見解を述べている。

✅ 記事は、特定のテーマに関する情報を提供し、読者の理解を深めることを目的としている。

✅ 著者は、読者に対して、自身の意見を伝えるために詳細な説明や事例を提示している。

さらに読む ⇒}ONLINE - }oŌTCg出典/画像元: https://www.meijitosho.co.jp/detail/4-18-245614-5インクルーシブ教育システムにおける特別支援教育の重要性、合理的配慮の定義と実践について、理解を深めることができました。

学級サポートプランの有効性も興味深いです。

学校における発達障害のある子どもたちへの支援では、インクルーシブ教育システムを推進するため、特別支援教育が重要視されています。

就学先は、就学時健康診断後の総合的判断に基づき、特別支援学校、特別支援学級、通常学級、通級指導教室などから決定されます。

個別の教育支援計画や指導計画が作成され、合理的配慮を提供することが法的に定められています。

合理的配慮とは、本人の申し出に基づき、社会的障壁を解消するために、学校が改善・変更・調整を行うことです。

学級サポートプランは、教師が授業を改善し、発達障害のある子どもたちを支援するためのツールとして、小学校、中学校での有効性が確認されています。

また、特別支援教育コーディネーターは、学校と関係機関との連携や、保護者の連絡窓口としての役割を果たします。

合理的配慮が法的に定められていることに驚きました。学級サポートプランなど、具体的な支援策についても知ることができ、大変勉強になりました。

次のページを読む ⇒

発達障害のある子どもの学校生活をサポート!合理的配慮の伝え方、具体的な支援例、関係機関との連携、震災時の対応、教育体制の整備について解説。子どもたちの学びを支えるヒントが満載。