発達障害の子どもたちへの学校教育支援とは?(ASD,ADHD,LDを中心に解説)学校教育における発達障害児へのサポート:基礎知識から震災時の配慮まで

発達障害のある子どもたちの学校生活を支える包括的な支援とは? ASD、LD、ADHDなど、多様な特性を持つ子どもたちが、学びやすい環境を整えるための学校教育の取り組みを紹介。個別の教育支援計画、合理的配慮、学級サポートプラン、特別支援教育コーディネーターの役割など、具体的な支援策を解説。震災時など環境変化への対応、早期発見の重要性、学校・地域連携の強化についても言及しています。

合理的配慮の実践:担任への伝え方と具体的な支援

合理的配慮、どう伝える?学校への効果的な伝え方とは?

具体的に説明し、書類を準備、サポートブック作成!

合理的配慮を学校で実践するための具体的な方法として、担任への伝え方と、サポートブックの活用についてご紹介します。

具体的な支援例も見ていきましょう。

✅ 発達障害のある子のために、学校との連携を円滑にするためのツールとして、保護者が作成する「サポートブック」について、その目的と内容、作成方法が紹介されています。

✅ サポートブックは、子どもの特性を担任に伝え、学校生活での困りごとを未然に防ぎ、適切な対応を促すために作成され、プロフィールから発達の特徴、検査結果、人間関係、得意不得意、好きなこと嫌いなことなど、詳細な情報を記載します。

✅ 学校との連携を深めるために、毎年担任にサポートブックを渡し、子どもの理解を促すことが推奨されています。また、サポートブックの活用事例や、うまくいかない場合の対応についても触れられています。

さらに読む ⇒LITALICO発達ナビ | 発達障害ポータルサイト出典/画像元: https://h-navi.jp/column/article/35026836サポートブックの目的や内容、作成方法が具体的に解説されており、大変参考になりました。

担任の先生への伝え方や、具体的な支援例も、実用的で良いですね。

学校教育における「合理的配慮」は、障害のある子どもが他の子どもと平等に教育を受ける権利を確保するために、学校側が行う調整と定義されます。

担任の先生への伝え方としては、まず、学校に求める配慮を具体的に明確にし、医師の診断書や報告書などの書類を準備し、子どもの家庭での様子や、得意なことを伝えます。

また、サポートブックを作成することも有効です。

具体的な支援例として、ASDの子どもには、耳栓や静かな別室の提供、時間管理のためのツール使用、文字色の変更などが挙げられます。

ADHDの子どもには、座席の工夫、学習範囲の限定などが有効です。

LDの子どもには、教科書の拡大機能などが活用されます。

学校以外にも、医療機関やカウンセラー、市区町村の子育て担当課など、様々な専門家や機関がサポートを提供しています。

サポートブックの作成方法や担任への伝え方について、具体的に解説されていて、すごく役立ちそうです。学校との連携を深めるためのツールとして、ぜひ活用したいです。

発達障害のある子どもたちへの理解と支援:震災時の配慮も

震災後の発達障害児への配慮、具体的に何が大切?

コミュニケーション、行動、学習、心理面の配慮。

震災時のような非常時における、発達障害のある子どもたちへの配慮について解説します。

具体的な支援方法や、学校との連携について見ていきましょう。

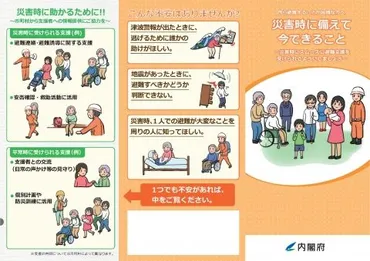

✅ 被災者支援に関連する資料が紹介されており、特に発達障害児・者、避難行動要支援者、避難所での生活環境に関する情報がまとめられています。

✅ 発達障害児・者支援に関する資料として、専門医以外の医療従事者向けの情報や、子どもとその家族のための緊急時対応マニュアルなどが含まれています。

✅ 避難行動要支援者対策や避難所の生活環境に関する情報が提供されており、内閣府防災情報のページや、各自治体ごとの避難所に関する資料へのリンクがあります。

さらに読む ⇒国立障害者リハビリテーションセンター ホームページ出典/画像元: https://www.rehab.go.jp/ddis/disaster/disaster_reference/震災時における発達障害児への配慮について、4つの側面からの支援が重要であることがよく理解できました。

学校間や地域との連携も不可欠ですね。

発達障害のある子どもたちは、LD、ADHDなど、目に見えない困難さを抱えており、環境の変化に特に敏感です。

震災後のように環境が変化すると、彼らの不安や困難は増大する可能性があります。

このため、コミュニケーション、行動、学習活動、心理面など、4つの側面から配慮が必要です。

具体的には、短く分かりやすい言葉で話す、落ち着ける物や場所、活動を見つける、活動内容を写真や図で示す、不安な気持ちを理解し状況を丁寧に説明するなどの配慮が重要です。

学校間や地域との連携を通じて、子どもたちの障害特性や支援の目的を共通理解し、支援の連続性を確保することが重要です。

震災時の発達障害児への支援について、具体的に解説されており、大変参考になりました。4つの側面からの配慮、学校間や地域との連携が重要とのこと、肝に銘じておきたいです。

教育分野における発達障害支援の展望:早期発見から就労支援まで

発達障害の早期発見、何が重要?学校での支援は?

早期発見、学校支援、就労支援が重要。

教育分野における発達障害支援の展望として、早期発見から就労支援まで、生涯にわたる一貫した支援を目指す取り組みについて解説します。

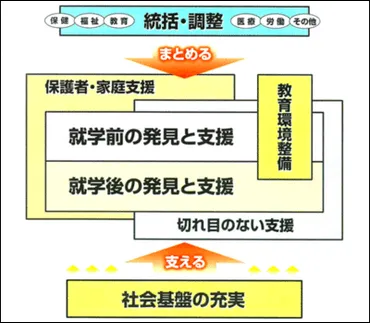

✅ 発達障害のある子どもたちが、早期から社会参加に至るまで、一貫性と継続性のある総合的な支援を受けられるようにするための研究が行われた。

✅ 研究では、先進事例の活用、関係機関の連携、社会基盤の充実を重視し、より詳細な支援の在り方を検討した結果、「発達障害支援グランドデザインVer.2」としてまとめられた。

✅ グランドデザインVer.2では、就学前後の支援、教育環境整備、保護者支援、社会基盤の充実など、7つの項目を掲げ、生涯にわたる一貫した支援を目指している。

さらに読む ⇒トップページ - 発達障害教育推進センター出典/画像元: https://cpedd.nise.go.jp/kenkyu/48発達障害者支援法の施行に伴う、早期発見や就労支援の重要性について理解を深めることができました。

PDCAサイクルの確立も、今後の支援に活かせると思います。

発達障害者支援法の施行に伴い、早期発見、学校における支援体制の整備、就労支援が重要視されています。

市町村教育委員会は、健康診断を通じて発達障害の疑いのある児童生徒を早期に発見し、医学的・心理的判断や教育的支援に繋げるための措置を講じます。

文部科学省は、小学校等の通常の学級に在籍するLD等を含む障害のある児童生徒への適切な教育的支援体制を整備することを目指しています。

都道府県および教育委員会は、就労支援に関する情報提供や連携の推進を促しています。

また、合理的配慮は、障害者権利条約に照らし合わせ、本人・保護者との合意形成を図り、個別の教育支援計画に明記し、状況に応じて柔軟に見直しが必要です。

教育支援委員会(仮称)の助言を活用し、PDCAサイクルを確立し、個別の教育支援計画や指導計画に基づいた評価、定期的な見直しを行うことが重要です。

早期発見から就労支援まで、一貫した支援の重要性がよく分かりました。PDCAサイクルを確立し、個別の教育支援計画を見直すという点も、大変参考になりました。

本日の記事では、発達障害のある子どもたちへの学校教育支援について、様々な角度から解説しました。

早期発見から、学校での支援、震災時の配慮、そして将来の就労支援まで、幅広い情報をお届けしました。

💡 発達障害は多様であり、一人ひとりに合った支援が必要。

💡 学校教育における合理的配慮と、学校・家庭・関係機関との連携が重要。

💡 早期発見、早期支援、そして生涯にわたる支援が大切。