夏至と冬至ってなに?風習や食べ物から日照時間まで徹底解説!(?)夏至と冬至:日本の風習と世界の文化。

太陽の力が漲る夏至と、再生を願う冬至。一年で最も昼が長い夏至には、各地で夏至祭や食の習慣が。一方、冬至はゆず湯やかぼちゃで体を温め、無病息災を願います。各地の風習を通して、季節の移ろいを祝い、心身を整える。夏至と冬至に込められた深い意味を知り、食や風習を通して季節を感じてみませんか?

冬至の風習と食べ物

冬至に食べる物といえば?何を食べると良いの?

かぼちゃ、小豆粥、「ん」のつく食べ物!

冬至は1年で最も昼が短くなる日で、かぼちゃや冬至の七種など、栄養価が高く保存のきく食べ物を食べる習慣があります。

ゆず湯に入るのも一般的です。

✅ 冬至は1年で最も昼が短くなる日で、かぼちゃや冬至の七種など、栄養価が高く保存のきく食べ物を食べる習慣がある。

✅ かぼちゃは長生きを願う意味や栄養補給のために食べられ、特に「いとこ煮」として調理されることが多い。冬至の七種は「ん」が二つ付く食べ物で運気上昇を願う意味がある。

✅ 冬至にはゆず湯に入る習慣があり、ゆずの香りによるリラックス効果や、血行促進による風邪予防の効果が期待できる。

さらに読む ⇒らくらくコミュニティ出典/画像元: https://community2.fmworld.net/landing/custom?id=855冬至に食べるものには、それぞれ意味があるんですね。

かぼちゃやゆず湯には、体を温めたり、健康を願う意味が込められているんですね。

冬至は、1年で最も昼の時間が短い日であり、日本では、無病息災を願う「星祭」が行われる地域があります。

冬至には、柚子湯に入る習慣が代表的で、体を温めリラックス効果をもたらすとされています。

また、小豆粥、かぼちゃ、「ん」のつく食べ物(南瓜、うどん、蓮根、寒天、人参、銀杏、金柑など)を食べると良いとされています。

小豆粥は邪気払いの意味があり、かぼちゃはビタミンAが豊富で栄養補給に役立ちます。

こんにゃくは体内の砂を出す効果があるとされ、豚バラこんにゃくなどの料理がおすすめです。

「ん」のつく食べ物は運気を呼び込むとされています。

これらの食材を使った料理を盛り付けるのに適した食器として、サラダボウル、手描き風の皿、モダンな中皿などが紹介されています。

冬至の食べ物に使われる食材は、どれも彩り豊かで、盛り付けにもこだわりたくなりますね。食卓を工夫して、冬至を楽しみたいです。

冬至の食べ物の意味と由来

冬至に食べるもので健康を願う、代表的な食べ物は何?

かぼちゃ、ゆず、小豆粥、こんにゃく。

冬至は、1年で最も日照時間が短くなる日で、毎年12月21日頃に訪れます。

運気を上げるために「ん」のつく食材を食べる「運盛り」という風習があります。

✅ 冬至は二十四節気のひとつで、1年で最も日照時間が短くなる日であり、毎年12月21日頃に訪れます。この日を境に太陽の力が復活すると考えられています。

✅ 冬至には、運気を上げるために「ん」のつく食材(かぼちゃ、にんじん、だいこんなど)を食べる「運盛り」という風習があります。これは栄養を摂り、寒い冬を乗り切るための知恵でもあります。

✅ 冬至は、太陽の復活を祝う古代の祝祭とキリストの生誕が結びついたクリスマスのルーツとも言われています。英語では「the winter solstice」と言い、一陽来復(いちようらいふく)という言葉で、運気が上昇する日とされています。

さらに読む ⇒All About(オールアバウト)出典/画像元: https://allabout.co.jp/gm/gc/220635/冬至に食べる食べ物には、それぞれ意味が込められているんですね。

かぼちゃやゆず、小豆粥など、色々な食べ物があるんですね。

冬至に食べる食べ物には、無病息災、健康維持、厄除け、家族の絆を深めるなどの意味が込められています。

かぼちゃは栄養補給と保存性、ゆずは香りによる厄除けと語呂合わせ、小豆粥は邪気払いと健康祈願、こんにゃくは体内の浄化をそれぞれ象徴しています。

北海道・東北地方ではいとこ煮、関西地方では小豆粥が一般的です。

ゆずを使ったゆず茶やゆず味噌、かぼちゃを使ったいとこ煮やポタージュスープなどのレシピも紹介されています。

冬至にかぼちゃを食べるのは、黄色が太陽の色であること、かぼちゃの栄養価が高く無病息災を願うため、また「ん」のつく食べ物が「運」を呼び込むと考えられているからです。

柚子湯に入るのは、江戸時代に銭湯が客寄せのために柚子を「融通が利く」にかけて始めたという説があり、香りの強い柚子が邪気を祓い、黄色が魔除けの効果があるという信仰も関係しています。

冬至の食べ物の由来を知ると、より一層食事を楽しめますね。食材の持つ意味を理解して、感謝しながらいただきたいです。

夏至と冬至と日照時間

夏至と冬至、一体何が違うの?日の長さの差って?

夏至の方が日の入りが長く、冬至は短い。

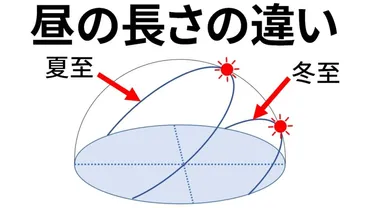

夏至と冬至は、太陽の通り道(黄道)の位置によって決まり、それぞれ昼の長さが最も長い日と短い日となる。

夏至と冬至では、太陽の南中高度が異なり昼の長さに差が生じます。

✅ 夏至と冬至は、太陽の通り道(黄道)の位置によって決まり、それぞれ昼の長さが最も長い日と短い日となる。

✅ 夏至と冬至では、太陽の南中高度が異なり、夏至は高く、冬至は低くなる。その結果、昼の長さに大きな差が生じる。

✅ 日本国内でも、夏至の昼の長さは北ほど長く、冬至の昼の長さは南ほど長くなる。夏至と冬至の昼の長さの差は、北海道が最も長く、沖縄が最も短い。

さらに読む ⇒2025年】夏至と冬至の昼の長さの違い!日の出・日の入り時刻、日照時間、南中高度 一覧出典/画像元: https://jpnculture.net/geshi-gouji/夏至と冬至の日照時間の差は、地域によって異なるんですね。

夏至と冬至の日の出日の入りの時間もまた違って面白いです。

夏至と冬至は、祝日ではありませんが、天文学的な現象に基づき、古くから人々の生活に深く関わってきました。

夏至と冬至は二十四節気の二至にあたり、春分・秋分と合わせて二至二分と呼ばれています。

日本各地で夏至と冬至の日照時間に差があり、札幌では夏至と冬至で3時間以上の日の出時間の差があります。

東京では夏至の日照時間が約14時間30分、冬至は9時間45分で、夏至の方が5時間ほど長いです。

大阪、福岡でも同様に、夏至と冬至で日の出・日の入りの時間に差が生じます。

冬至には、これらの風習を通じて心身を整え、来るべき日のために準備をします。

夏至と冬至の日照時間の違いは、実際に体験してみると、季節の変化をより強く感じられそうですね。

この記事では、夏至と冬至についてご紹介しました。

それぞれの日の意味や過ごし方を知ることで、日本の文化をより深く理解できますね。

💡 夏至と冬至は、太陽の動きに着目した二十四節気の代表的なもので、それぞれ特徴的な風習や食べ物がある。

💡 冬至には、ゆず湯に入ったり、かぼちゃを食べる習慣があり、無病息災を願う意味が込められている。

💡 夏至と冬至は、地域によって日照時間に差があり、それぞれの風習が人々の生活に根付いている。