太陽の塔とは?万博のシンボル、岡本太郎の芸術を徹底解説!大阪万博と太陽の塔の歴史

1970年大阪万博の象徴、岡本太郎作「太陽の塔」。人類の進歩と調和を表現したその姿は、未来を象徴する顔、過去を表す顔、現在を映す顔を持つ。万博終了後、永久保存され、内部は2018年に公開。生命の樹や幻の『地底の太陽』が復元され、生命の進化を体感できる。建築家たちの葛藤と、圧倒的な存在感で人々を魅了し続ける、太陽の塔の知られざる姿を体験しよう。

💡 1970年の大阪万博のシンボルとして誕生し、岡本太郎氏によってデザインされた。

💡 未来、現在、過去を象徴する3つの顔を持ち、内部構造にも驚きの仕掛けが。

💡 万博終了後も保存され、内部公開も実現。今も人々に感動を与え続けている。

本日は太陽の塔について、その歴史的背景から内部構造、そして現代における意義まで、多角的に掘り下げていきます。

万博の顔、太陽の塔誕生

大阪万博の象徴、太陽の塔は何を表現した?

人類の進歩と調和、人間の尊厳と発展。

1970年、大阪万博は世界中から注目を集めました。

その象徴として、未来への希望を込めて太陽の塔が誕生。

岡本太郎氏の情熱が、この巨大なオブジェに込められています。

✅ 1970年大阪万博は「人類の進歩と調和」をテーマに、77カ国が参加し、6400万人を超える入場者数を記録した。

✅ 万博では、4つのサブテーマのもと、様々な展示が行われ、シンボルマークは世界(五大州)が手を取り合う様子を表現した。

✅ 準備から開会まで5年1ヶ月をかけ、世界に向けて「進歩と調和」への願いが込められた祭典であった。

さらに読む ⇒トップページ | 「太陽の塔」オフィシャルサイト出典/画像元: https://taiyounotou-expo70.jp/about/expo70/万博という一大イベントの中で、太陽の塔が果たす役割の大きさを改めて感じます。

未来を象徴する黄金の顔など、デザインにも深い意味が込められていますね。

1970年の大阪万博は、アジア初の万国博覧会として6千万人以上を動員し、国民的なイベントとなりました。

その象徴として、岡本太郎がデザインした太陽の塔が建設されました。

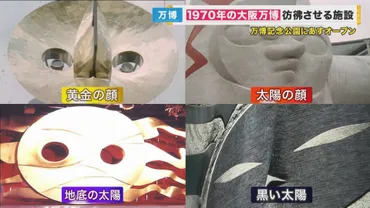

高さ約70メートルで、未来を象徴する「黄金の顔」、現在を象徴する「太陽の顔」、過去を象徴する「黒い太陽」の3つの顔を持つこの塔は、万博のテーマ「人類の進歩と調和」を表現するため、万博のテーマ館の一部として、人間の尊厳と発展を表現するために建設されました。

太陽の塔は、元々は建築家の菊竹清訓設計による「エキスポ・タワー」がシンボルとなる予定でしたが、岡本太郎の太陽の塔の登場によってその存在を脅かすことになりました。

万博に懐疑的だった岡本太郎は、人類のエネルギーを表現するために太陽の塔を制作し、会場の中心である「お祭り広場」に建設することで、磯崎新の構想を覆すこととなりました。

太陽の塔のデザインは、当時の人々に強烈な印象を与えたでしょうね。未来への希望を表現する黄金の顔、まさに象徴的です。

万博閉幕、保存への道

太陽の塔、夜には何が光った?

LEDライトで目が光りました。

万博閉幕後、太陽の塔はどのように保存され、今に至るのでしょうか。

保存を願う多くの人々の思いが、その背景には存在します。

✅ 大阪万博記念公園に「EXPO70 パビリオン・別館」がオープンし、太陽の塔の初代「黄金の顔」が約30年ぶりに公開される。

✅ 現在太陽の塔にある「黄金の顔」は2代目であり、初代は老朽化により取り換えられた後、大切に保管されていた。

✅ 施設内では、初代「黄金の顔」に加え、当時のスタッフのユニフォームも展示され、大阪万博の雰囲気を楽しめる。

さらに読む ⇒関西テレビ放送 カンテレ出典/画像元: https://www.ktv.jp/news/feature/230810-taiyou/太陽の塔の内部は、地下展示場や空中展示場へとつながる観覧経路があったんですね。

当時の技術で、これだけの規模の展示空間を作ったことに驚きです。

太陽の塔の内部は、地下展示場、太陽の塔内部、大屋根の空中展示場へとつながる観覧経路が設けられ、地下展示空間には「地底の太陽」という顔も存在しました。

太陽の塔は、正面に「太陽の顔」、背面に「黒い太陽」、頂部に「黄金の顔」の3つの顔があり、夜間にはLEDライトで目が光る仕掛けも施されていました。

しかし、万博終了後、保存を願う声により1975年に永久保存が決定し、内部は非公開となりました。

保存への道のりは、多くの人々の努力があったんですね。未来に残すために、様々な方法が模索されたことがよくわかります。

次のページを読む ⇒

太陽の塔内部がついに公開!生命の樹と地底の太陽、圧倒的迫力。岡本太郎の想いが詰まった空間で、万博の熱狂と建築家の葛藤を体感せよ!予約必須。