太陽の塔とは?万博のシンボル、岡本太郎の芸術を徹底解説!大阪万博と太陽の塔の歴史

1970年大阪万博の象徴、岡本太郎作「太陽の塔」。人類の進歩と調和を表現したその姿は、未来を象徴する顔、過去を表す顔、現在を映す顔を持つ。万博終了後、永久保存され、内部は2018年に公開。生命の樹や幻の『地底の太陽』が復元され、生命の進化を体感できる。建築家たちの葛藤と、圧倒的な存在感で人々を魅了し続ける、太陽の塔の知られざる姿を体験しよう。

48年ぶりの再開、内部公開

太陽の塔、内部の見どころは?

地底の太陽、生命の樹、進化の過程!

長らく非公開だった太陽の塔の内部が公開されたことは、大きな話題となりました。

48年ぶりの公開となった内部には、どのような魅力が詰まっているのでしょうか。

✅ 大阪万博のシンボル「太陽の塔」の内部が修復され、48年ぶりに常設展示施設として公開されました。地底の太陽や生命の樹などが再生され、当時のBGMも流れる空間体験ができます。

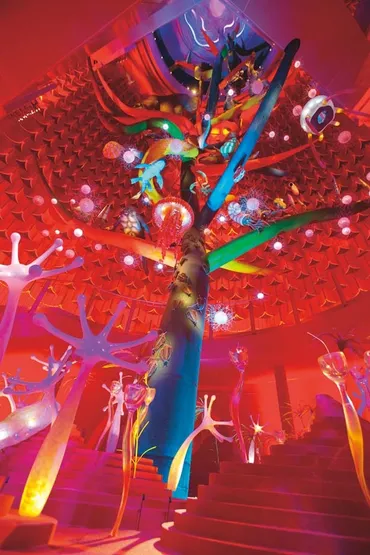

✅ 内部は、地底の太陽ゾーンと生命の樹ゾーンで構成され、生命の樹には原生生物から人間までの生物模型が展示されています。見学には予約が必要です。

✅ 太陽の塔内部は、48年前の技術と新たな照明効果を融合させ、神秘的な空間を演出しています。背面には「黒い太陽」もあり、様々な形で生命のエネルギーを表現しています。

さらに読む ⇒「知りたい・行きたい」をかなえるニュースメディア|ウォーカープラス出典/画像元: https://www.walkerplus.com/article/144074/内部の再生工事によって、地底の太陽や生命の樹が復元されたのは素晴らしいですね。

48年前の技術と新たな照明効果の融合、神秘的で興味深いです!。

長らく非公開だった太陽の塔の内部は、耐震補強と内部再生工事を経て、2018年から一般公開が始まりました。

内部には、行方不明だった「地底の太陽」が復元され、生命の樹と、階段を上りながら高さ約41mの「生命の樹」を鑑賞することができます。

生命の樹には、五大陸を表現した5色の樹に、33種183体の生物模型が取り付けられており、生命の進化の過程を表現しています。

帰路の階段には、太陽の塔が完成するまでの軌跡を示すパネルが展示されています。

生命の樹!これは、ぜひ実際に見てみたいですね。生命の進化を表現した展示、アーティストとしてとても刺激を受けます!

生命の鼓動を感じる空間

太陽の塔、内部の見どころは?

地底の太陽と万博当時の技術!

太陽の塔は、現在も万博記念公園のシンボルとして、多くの人々に感動を与え続けています。

その魅力を改めて探っていきましょう。

公開日:2022/03/12

✅ 岡本太郎がデザインした太陽の塔は、万博記念公園のシンボルであり、内部見学も可能です。

✅ 塔は、未来を象徴する黄金の顔、現在を象徴する太陽の顔、過去を象徴する黒い太陽の3つの顔を持ち、地下には地底の太陽と呼ばれる展示物も存在します。

✅ 内部は、過去の根源の世界を表現した地底の太陽ゾーンと、生命の進化を表す生命の樹ゾーンに分かれており、それぞれ多様な展示物が見られます。

さらに読む ⇒トラリブ Travel Blog出典/画像元: https://www.tra-live.com/entry/Tower-of-the-Sun-Museum地底の太陽の復元、興味深いですね。

また、内部の見学には予約が必要なほどの人気というのも、太陽の塔の魅力を物語っています。

内部では、岡本太郎のデッサンや、万博当時の地下展示にあった「地底の太陽」と呼ばれる幻の第4の顔の復元などが公開されています。

地底の太陽は、顔の直径約3m、幅約11mの黄金の仮面で、プロジェクションマッピングによって表情が変化します。

また、塔の両腕や鉄骨構造など、48年前の技術とは思えない建築技術も魅力です。

内部の見学には予約が必要で、人気のため予約が取りづらい状況です。

太陽の塔は、万博記念公園のシンボルとして、現在も人々に感動を与え続けています。

内部の見学は、予約が必要なほどの人気なんですね!これは、何としても予約して見に行きたいです!

建築家たちの葛藤と万博の舞台裏

磯崎新の万博構想を覆したものは何?

岡本太郎の太陽の塔設置。

太陽の塔の制作には、様々な葛藤とドラマがありました。

建築家たちの思いや万博の舞台裏に迫ります。

✅ 『岡本太郎の世界』には著名人46人が登場し、岡本太郎を通して彼らの本質や芸術観が浮き彫りにされている。太郎の伝統論や縄文土器への着目、大阪万博の太陽の塔制作秘話などが紹介されている。

✅ 岡本太郎は、伝統を過去の枠に囚われず、世界のあらゆる資産を取り込み、新たな創造活動を行うべきだと主張した。また、縄文土器を芸術として高く評価し、その意義を文化史に定着させた。

✅ 大阪万博では、岡本太郎は丹下健三の壮大な会場案を打ち破るように、太陽の塔を制作した。塔には過去・現在・未来を象徴する顔が配され、裏側の黒い太陽は不調和や矛盾への憤りを表現している。

さらに読む ⇒龍と龍水出典/画像元: http://www.ryuss2.pvsa.mmrs.jp/henshukoki-2014/no295-140801.html岡本太郎氏の太陽の塔に対する情熱が伝わってきます。

磯崎新氏との対立も、万博をより深く理解する上で興味深いですね。

建築家磯崎新は、物理的な建築ではなく、見えないシステムによって都市が構築されるべきだと考えており、お祭り広場に何も建てないことで、モニュメントによる万博を過去のものにしようとしていました。

しかし、太陽の塔の設置は磯崎の構想を打ち砕き、岡本太郎は、太陽の塔が会場全体を睨み、ランドマークと対決する姿によって、会場に緊張感を与えていると考えていました。

大阪万博は、シンボルタワーの選定や会場設計を通して、建築思想や万博のあり方に対する多様な対立と葛藤が交錯した場でもありました。

磯崎新氏との対立、とても興味深いです。建築家としての考え方の違い、それらがどのように万博に影響したのか、もっと知りたいです。

太陽の塔は、単なるオブジェを超え、人間の創造性と生命力を表現した、素晴らしい存在ですね。

これからも多くの人々に感動を与え続けるでしょう。

💡 太陽の塔は、万博のシンボルとしてだけでなく、岡本太郎氏の芸術作品として、その価値を確立した。

💡 万博終了後も保存され、内部公開などを通して、人々に感動を与え続けている。

💡 太陽の塔は、過去・現在・未来を象徴し、生命の鼓動を感じさせる貴重な空間。