社労士試験 合格への道:難易度と対策は?合格への勉強法を徹底解説!試験対策:科目別攻略と学習戦略

社労士試験は、難関突破のカギ!合格率6%台の狭き門を制する戦略を伝授。10科目の出題範囲と傾向を徹底分析し、効率的な学習計画を指南。難易度別の対策、予備校活用術、過去問演習の重要性も解説。労働法規のプロフェッショナルを目指すあなたへ、合格への道標を示します!

💡 社労士試験の難易度と合格率、試験の概要を解説します。

💡 科目別の攻略法と効果的な学習戦略を解説します。

💡 試験対策、学習方法を紹介。体験談、キャリアパスも解説します。

本記事では、社労士試験の概要、科目別の難易度と対策、そして効果的な学習方法について詳しく解説していきます。

社労士試験への道:試験概要と合格への第一歩

社労士試験、合格の鍵は?どんな対策が必要?

科目の理解と効率的な学習計画です。

社労士試験は、労働・社会保険に関する専門知識を問う国家試験です。

合格率は7~10%と狭き門ですが、適切な対策で突破可能です。

本章では、試験の概要、合格ライン、そして合格への第一歩を踏み出すための情報をお届けします。

✅ 社労士試験の平均合格率は7~10%と難易度が高く、近年は受験者数の増加により合格率は低下傾向にある。

✅ 合格率に惑わされず、合格者数に注目すべきであり、直近の平成30年度では合格率6.3%ながら2,413名が合格している。

✅ 社労士試験には明確な合格ラインがあり、合格率よりも合格ラインを超えるための勉強が重要である。

さらに読む ⇒アパレル販売員がたった6ヶ月で社労士合格ライン出典/画像元: https://sr-license.htomoya.com/passing-rate-of-sr-exam/合格率にとらわれず、合格者数に着目することが重要ですね。

試験範囲が広く、計画的な学習が求められることがよく分かりました。

各科目の出題範囲を把握することから始めるというのも良いですね。

社会保険労務士(社労士)試験は、労働と社会保険に関する専門知識を問う難易度の高い試験です。

合格率は例年6%台と狭き門ですが、適切な対策を講じることで突破可能です。

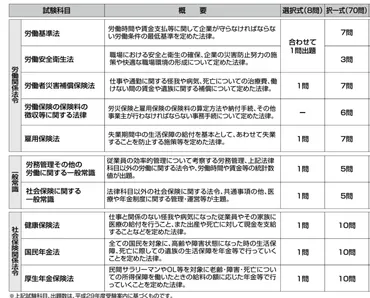

試験は10科目からなり、各科目の特徴を理解し、効率的な学習計画を立てることが重要です。

試験対策の第一歩として、各科目の出題範囲と傾向を把握しましょう。

労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、労働保険徴収法、健康保険法、国民年金法、厚生年金保険法、社会保険に関する一般常識、労務管理その他の労働に関する一般常識が含まれます。

これらの科目は相互に関連しており、基礎知識を積み重ねながら理解を深めていく必要があります。

試験の概要を理解することが、まず第一歩ですね。合格への道筋を示してくれてありがとうございます。試験範囲が広いとのことなので、計画的に進めていきたいです。

科目別攻略:難易度と効果的な学習戦略

社労士試験、どの科目が得点源?

労災保険法! 雇用保険法も◎

社労士試験には10科目あり、科目ごとに難易度や得点効率が異なります。

本章では、各科目の特徴を詳しく解説し、効果的な学習戦略を提案します。

得意科目を伸ばし、不得意科目を克服するためのヒントを見つけましょう。

公開日:2021/09/09

✅ 社労士試験の科目は10科目あり、各科目の難易度と得点効率には差がある。

✅ 労働基準法は取り組みやすいが、得点が取りにくい科目であり、時間配分に注意が必要。判例対策も重要。

✅ 労働安全衛生法は得点効率が低く、短時間で効率よく学習することが推奨される。

さらに読む ⇒『資格の大原』ブログ 社労士出典/画像元: https://sharosi.j-tatsujin.com/archives/923各科目の特性を理解し、効率的な学習計画を立てることが重要ですね。

特に、労働基準法や労働安全衛生法など、科目ごとの対策を具体的に教えていただけて参考になります。

自分の得意不得意に合わせて戦略を立てたいです。

社労士試験の各科目は、難易度と得点効率が異なります。

例えば、労働基準法は取り組みやすい内容ですが、判例対策も必要であり、深入りしすぎないことが重要です。

労働安全衛生法は暗記が多く、得点効率が低いため、短時間で効率よく学習しましょう。

労務管理その他の労働に関する一般常識と社会保険に関する一般常識は、出題範囲が広く対策が難しい科目です。

一方、労働者災害補償保険法は得点源にしたい科目、雇用保険法は覚えることが多いものの、仕組みを理解すれば点数を取りやすい科目です。

各科目の重要度を把握し、自分の得意・不得意を考慮して学習計画を立てましょう。

国民年金法は法改正が多く難易度が高いですが、厚生年金保険法との連携が重要です。

科目の難易度や得点効率の違いを考慮した学習戦略は、非常に具体的で参考になります。自分の弱点を見極め、効率よく学習を進めていきたいです。ありがとうございます。

次のページを読む ⇒

社労士試験合格への道! 法律知識、法改正、応用力… 徹底対策で夢を叶えよう。 学習法、科目攻略、キャリアパスまで、合格ノウハウを凝縮!