社労士試験 合格への道:難易度と対策は?合格への勉強法を徹底解説!試験対策:科目別攻略と学習戦略

社労士試験は、難関突破のカギ!合格率6%台の狭き門を制する戦略を伝授。10科目の出題範囲と傾向を徹底分析し、効率的な学習計画を指南。難易度別の対策、予備校活用術、過去問演習の重要性も解説。労働法規のプロフェッショナルを目指すあなたへ、合格への道標を示します!

試験対策の要:効果的な学習方法

社労士試験合格の秘訣は?効果的な学習法とは?

計画、法改正対応、過去問演習が重要です。

社労士試験の合格には、効果的な学習方法が不可欠です。

独学合格を目指す方に向けて、学習計画の立て方、教材の選び方、そして具体的な勉強法について解説します。

合格に必要な学習時間や、試験までのスケジュールの組み方についても触れていきます。

✅ 社労士試験の独学合格に向けた勉強法として、効果的な学習計画の重要性を説き、試験範囲の広さから、自分に合った教材選び、基本科目を優先、応用科目は後回し、一般常識は最後に着手するなどの具体的な勉強方法を示しています。

✅ 試験合格には十分な学習時間の確保が必要であり、最低でも1000時間の勉強時間が必要とされています。1年間の学習期間であれば、平日2時間、土日5時間の学習を推奨しており、一発合格も可能であると述べています。

✅ 具体的な勉強スケジュールとして、9月から各科目の概要理解、10月から労働基準法・労働安全衛生法の学習を開始し、科目ごとに段階的に学習を進めることを推奨しています。また、総復習や直前対策、弱点克服の時期も設けています。

さらに読む ⇒アガルートアカデミー|難関資格試験の通信講座出典/画像元: https://www.agaroot.jp/sharo/column/study-order/独学での合格を目指す方にとって、具体的な学習計画や教材選びのポイントは非常に役立ちますね。

1年間で合格を目指すためのスケジュール例も参考になります。

計画的に学習を進めることが大切だと改めて感じました。

社労士試験の合格には、広範な法律知識の習得、法改正への対応、応用力の向上が求められます。

自分に合った学習方法を見つけ、綿密な学習計画を立てることが重要です。

予備校の利用も有効な手段であり、長年の試験対策ノウハウや効率的な学習カリキュラムを活用できます。

学習計画では、試験日までの期間を逆算し、各科目の重要度や自分の得意・不得意を考慮して学習時間を割り当てます。

テキストは内容のわかりやすさ、図表や具体例の豊富さを重視し、問題集は出題傾向を反映した良問が揃っているか、過去問分析がされているかを確認しましょう。

過去問演習を通じて出題形式に慣れ、条文や制度の理解を深めることが重要です。

効果的な学習方法、とても参考になります!試験までの期間を逆算して計画を立てること、テキストや問題集の選び方のポイントなど、具体的なアドバイスが嬉しいです。自分に合った方法を見つけて、頑張りたいと思います!

各科目の詳細:要点と対策

社労士試験、各科目の攻略ポイントは?

条文理解、基礎固め、給付要件の理解!

社労士試験は、労働基準法や社会保険に関する幅広い知識が問われる試験です。

本章では、各科目の試験内容や出題傾向を詳しく解説し、効果的な対策方法を提示します。

各科目の重要ポイントを理解し、試験本番で実力を発揮しましょう。

公開日:2025/06/13

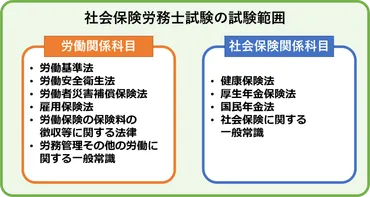

✅ 社会保険労務士(社労士)試験は、労働関係と社会保険関係の10科目から出題され、「選択式試験」と「択一式試験」の2つの形式で構成されています。

✅ 試験には科目別に合格基準点が設けられており、両方の試験で合格基準点を満たす必要があります。

✅ 試験対策として、出題形式や出題範囲の把握、過去問演習、そしてすべての科目をまんべんなく学習することが重要です。

さらに読む ⇒資格合格パートナー「スタディング」|オンライン通信講座で難関資格対策出典/画像元: https://studying.jp/sharoushi/about-more/overview.html各科目の詳細な解説、ありがとうございます。

それぞれの科目の出題傾向や対策が具体的に示されているので、非常に分かりやすいです。

苦手な科目を克服するために、重点的に学習したいと思います。

各科目は、それぞれ特有の出題傾向があります。

労働基準法は労働者の権利、労働時間や賃金に関する事項を扱い、条文理解に加え、通達や判例からの出題に対応しましょう。

労働安全衛生法は労働者の安全と健康を守るための法律で、幅広い範囲から出題されるため基礎固めが重要です。

労働者災害補償保険法は、業務中の災害や病気に対する補償制度を扱い、給付要件の理解が不可欠です。

雇用保険法は失業時の手当や育児・介護休業など、身近な制度を扱い、数字に関する正確な知識が求められます。

労働保険徴収法は、労働保険料の仕組みを扱います。

健康保険法は医療費補助制度を、厚生年金保険法は年金制度の仕組みを、国民年金法は基礎年金の支給や保険料の納付について学習します。

社会保険に関する一般常識は、介護や医療など、社会保険に関する幅広い分野から出題され、総合的な知識が求められます。

各科目の重点ポイントを理解し、法令条文や制度の仕組みを把握することが重要です。

各科目の詳細な解説、ありがとうございます!条文理解や判例対策など、具体的な対策方法が参考になります。苦手な分野を克服できるよう、頑張ります。

合格への道:体験談とキャリアパス

社労士試験合格への秘訣は?諦めない心構えが重要?

諦めない心と、効果的な対策です!

試験直前期は、これまでの学習成果を定着させ、本番で最大限に発揮するための重要な期間です。

本章では、直前期の学習方法、合格体験談、そして社労士のキャリアパスについて解説します。

合格後の未来を描き、モチベーションを高めましょう。

公開日:2023/05/21

✅ 社労士試験の直前期は、学習内容の定着と忘却との戦いが重要であり、いかに知識を維持するかが合否を分ける鍵となる。

✅ 直前期には、問題集の反復、法改正対策、統計白書・一般常識対策に重点を置き、知識の網羅性と定着を図る必要がある。

✅ 模試を積極的に活用し、テキストや問題集、月刊誌、予備校の講座などを駆使して、実力向上を目指すことが推奨される。

さらに読む ⇒資格取ろうぜ!tomoの資格試験攻略ラボ出典/画像元: https://shikakutorouze.com/syaroushi-shiken-tyokuzen/直前期の学習方法や、合格体験談は大変参考になりますね。

合格後のキャリアパスについても触れられていて、モチベーションが上がります。

試験に向けて、最後まで諦めずに頑張りたいです。

難関科目の克服方法や科目免除の活用など、受験生の体験談を参考に、自分に合った対策を見つけましょう。

受験仲間との連携も、モチベーション維持に役立ちます。

社労士試験に合格すれば、高い専門性と安定した収入が期待できます。

社労士は多様なキャリアパスがあり、企業の労務担当者、独立開業、コンサルタントなど、幅広い分野で活躍できます。

試験対策としては、勉強時間とプライベートの両立、効果的な勉強法の確立、ストレス軽減、科目合格制度の活用などが重要です。

諦めない心構えを持ち、試験に関するQ&Aなどを活用しながら、合格を目指しましょう。

合格体験談は、とても励みになります!様々なキャリアパスがあることも、非常に興味深いです。試験合格後の目標を具体的にイメージしながら、頑張りたいと思います。ありがとうございます!

社労士試験の概要から合格への道のり、そしてキャリアパスまで解説しました。

計画的な学習と適切な対策で、合格を目指しましょう。

💡 試験の概要と合格への道筋

💡 科目別の学習戦略

💡 効果的な学習方法と直前期の対策