量子コンピュータ開発の最前線!研究者たちの挑戦とは?国産量子コンピュータ開発の進捗と未来への展望

量子コンピューター開発の最前線! 中村泰信氏率いる理化学研究所量子コンピュータ研究センター(RQC)の挑戦に迫る。超伝導量子ビット実現から国産量子コンピューター実装へ。グーグル、IBMも注目の量子技術。スクイージング、エラー訂正、そして社会変革(QX)へ。量子技術は、未来をどう変えるのか? 創薬、材料科学、AI…無限の可能性を秘めた量子コンピューターの現在と未来。

💡 中村泰信氏が牽引する日本の量子コンピュータ研究の現状と将来展望について解説します。

💡 超伝導量子ビット技術や、理化学研究所の取り組みについて、詳しくご紹介します。

💡 量子コンピュータの課題と展望、社会実装に向けた取り組みについて解説します。

本日は、量子コンピュータ開発の最前線を追います。

様々な研究開発の取り組みや、今後の課題、そしてその未来についてご紹介いたします。

量子コンピューティングの夜明け:先駆者たちの挑戦

中村泰信氏、何を実現し、日本の量子コンピューターを牽引?

超伝導量子ビットを実現し、研究を牽引

量子コンピュータ開発は、世界中で活発に進められています。

その中でも、日本の先駆者たちの挑戦は、目覚ましいものがあります。

今回は、その最前線に迫ります。

✅ 東京大学教授の中村泰信氏は、超伝導量子ビットの世界初の発明者であり、日本の量子コンピュータ研究を牽引している。

✅ 中村氏は、量子コンピュータの実装に向けて、理化学研究所の量子コンピュータ研究センター長として国産量子コンピュータの開発を進めており、2022年度末に16ビットと64ビットのチップを公開予定である。

✅ 今後の課題として、制御用マイクロ波部品の小型化と量子ビットのばらつきの改善を挙げている。

さらに読む ⇒ 産業タイムズ社 出典/画像元: https://www.sangyo-times.jp/article.aspx?ID=7911中村泰信先生の研究は、日本の量子コンピュータ開発の基盤を築いたと言えるでしょう。

16ビットと64ビットのチップ公開も楽しみですね。

今後の小型化とばらつきの改善に期待です。

1980年代に量子情報科学が誕生し、90年代には量子コンピューター開発の基盤が築かれました。

中村泰信氏は、超伝導量子ビットを世界で初めて実現し、日本の量子コンピューター研究を牽引しています。

幼少期から科学に興味を持ち、NEC基礎研究所での研究を経て、超伝導材料による量子重ね合わせ状態の実現可能性を見出しました。

その発見は、後の超伝導量子コンピューターの基盤となり、国産量子コンピューターの実装を目指し、制御配線技術に強みを持っています。

現在は理化学研究所量子コンピュータ研究センター長も務め、多様な方式の研究開発を推進しています。

量子コンピューターは、従来のコンピューターでは困難な計算を効率的に行うことを目指し、グーグルやIBMなどの企業が超伝導方式の量子コンピューター開発を主導しています。

とても興味深い内容でした!特に、中村先生が幼い頃から科学に興味を持たれていたというエピソードに感銘を受けました。私も、もっと積極的に学び、知識を深めていきたいです。

超伝導量子ビット技術:スクイージング、緩和抑制、広帯域制御

量子コンピューティング進展のカギ?スクイージング、緩和抑制、広帯域制御!

量子相関、緩和抑制、広帯域制御が重要。

超伝導量子ビット技術は、量子コンピュータの性能を左右する重要な要素です。

スクイージング、緩和抑制、広帯域制御など、様々な技術が研究されています。

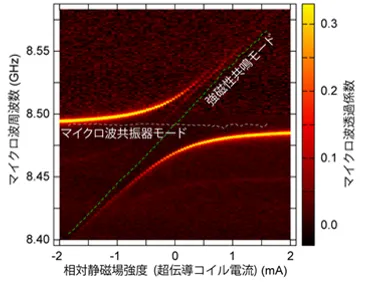

✅ ミリメートルサイズの磁石が量子力学的に振る舞うことを、超伝導回路と強磁性体中のスピン揺らぎをコヒーレントに相互作用させることで実証した。

✅ 磁化揺らぎの量子状態を自在に制御する方法を見出し、量子コンピュータと量子通信ネットワーク間の量子インターフェイスや量子中継器への応用への道を開いた。

✅ 本研究は、超伝導量子ビット素子と強磁性体球をマイクロ波空洞共振器内に配置し、マグノンとマイクロ波光子の量子的な相互作用を初めて実現したものである。

さらに読む ⇒東京大学 先端科学技術研究センター出典/画像元: https://www.rcast.u-tokyo.ac.jp/ja/news/release/20150710release.htmlスクイージングや緩和抑制といった要素が重要であると理解しました。

論文や学会発表のテーマも、非常に専門的で興味深いです。

量子コンピュータの可能性を感じます。

この分野では、スクイージング、緩和抑制、広帯域制御といった要素が重要な研究テーマです。

学術論文では、伝搬するスクイーズマイクロ波の有限時間における量子相関(Fedorovら)、伝搬するスクイーズマイクロ波状態の変位(Fedorovら)、準粒子ポンピングによる超伝導量子ビットの緩和抑制(Gustavssonら)、フラックス駆動のジョセフソンパラメトリック増幅器を用いたスクイージング(Zhongら)に関する研究が発表されています。

学会発表では、広帯域電子回路を備えた量子ビットコントローラQuBE(Sumidaら)や、QuBEを用いた超伝導量子ビットの広帯域量子制御の実験的デモンストレーション(Negoroら)が報告されています。

これらの研究は、量子コンピューティングや量子情報処理の発展に貢献する可能性があります。

以前から量子力学に興味があったので、非常に興味深い内容でした。スクイージングや緩和抑制といった専門用語も出てきて、もっと深く勉強したいと思いました。

次のページを読む ⇒

日本の量子コンピューター研究最前線!理研が中心となり、国産実現へ。多方式並行研究で社会変革を目指す!創薬、材料科学など応用分野にも期待。