量子コンピュータ開発の最前線!研究者たちの挑戦とは?国産量子コンピュータ開発の進捗と未来への展望

量子コンピューター開発の最前線! 中村泰信氏率いる理化学研究所量子コンピュータ研究センター(RQC)の挑戦に迫る。超伝導量子ビット実現から国産量子コンピューター実装へ。グーグル、IBMも注目の量子技術。スクイージング、エラー訂正、そして社会変革(QX)へ。量子技術は、未来をどう変えるのか? 創薬、材料科学、AI…無限の可能性を秘めた量子コンピューターの現在と未来。

理化学研究所と日本の量子技術イノベーション

日本の量子コンピューター研究、何を中心に進められてる?

理化学研究所と量子技術イノベーション戦略。

理化学研究所は、日本の量子技術イノベーションを牽引する重要な存在です。

量子コンピュータ研究センターを中心に、様々な研究開発が進められています。

公開日:2021/05/01

✅ 理化学研究所が、複雑な計算を高速で実行できる量子コンピューターの開発拠点「量子コンピュータ研究センター」を埼玉県和光市に開設しました。

✅ このセンターは、国の「量子技術イノベーション戦略」に基づき、ゲート方式と呼ばれるタイプの量子コンピューターの開発と、実用化に向けたソフトウエアの研究を加速させることを目指しています。

✅ 記事は有料記事であり、量子コンピューターの開発に関する更なる詳細については、購読することで確認できます。

さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/articles/20210401/k00/00m/040/382000c理化学研究所の研究体制は、ハードウェアからソフトウェアまで網羅し、富士通との連携も進んでいるとのこと。

様々な方式を並行して研究している点も、非常に興味深いです。

日本の量子コンピューター研究は、政府の「量子技術イノベーション戦略」に基づき、理化学研究所を中心に推進されています。

理研量子コンピュータ研究センター(RQC)は、初代センター長である中村泰信氏のもと、ハードウェアからソフトウェア、基礎科学から応用までを網羅する研究体制を構築しています。

RQCでは、超伝導、光、半導体といった複数の方式を並行して研究し、富士通との連携により超伝導量子コンピューターの大規模化も目指しています。

研究には物理学だけでなく、情報科学など幅広い分野の専門家が参画し、異分野間の連携を促進しています。

量子ビットの実現方式にはそれぞれ長所と短所があり、RQCはそれらを理解した上で、それぞれの強みを活かす研究を進めています。

国産量子コンピューターの実装を目指し、制御用マイクロ波部品の小型化、量子ビットのばらつき改善、エラー訂正技術の確立などが課題となっています。

量子コンピュータが、こんなにも様々な分野で研究・開発されていることに驚きました! 芸術作品の制作にも、応用できる技術があるかもしれないと考えると、ワクワクします。

量子コンピューターの課題と展望:エラー訂正と量子優位性

量子コンピューターの未来は?どんな分野で活躍?

創薬や材料科学など多岐にわたる分野で活躍。

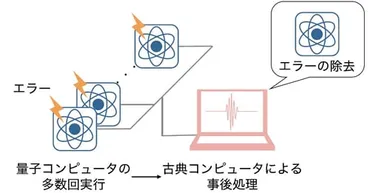

量子コンピュータの実用化に向けて、エラー訂正は避けて通れない課題です。

今回は、エラー訂正に関する研究成果と、量子優位性について解説します。

✅ 量子コンピュータのエラー抑制技術の限界を世界で初めて理論的に証明し、量子エラー抑制のみを用いる現行の計算方式では、実行可能な演算回数が制限されることを明らかにしました。

✅ エラーを最も効率よく除去できる最適な量子エラー抑制手法を新たに同定し、その手法が理論限界を達成することを示しました。

✅ 本研究成果は、量子エラー訂正機構を備えた新規の計算方式への転換の必要性を示唆し、量子コンピュータの実用化に向けて貢献する可能性を示しています。

さらに読む ⇒東京大学工学部・工学系研究科出典/画像元: https://www.t.u-tokyo.ac.jp/press/pr2023-11-23-001エラー訂正技術の重要性がよく分かりました。

これからの研究開発の指針となるような内容ですね。

量子コンピューターが創薬や材料科学に応用される未来が楽しみです。

量子コンピューター開発におけるエラーは、誤り訂正技術によって克服されつつあります。

現在、NI SQ (中規模) 量子コンピューターの活用が重要な課題となっています。

東京大学の研究グループは、物性物理学の量子シミュレーションにおける量子優位性の達成に必要な計算リソースを、世界で初めて定量的に明らかにしました。

材料科学など他の分野への応用も期待されており、今後の量子計算機研究開発の指針となります。

量子コンピューターは、創薬や材料科学、情報通信、金融、物流など、多岐にわたる分野での社会課題解決への貢献が期待されています。

最終的な目標は誤り耐性のある汎用量子コンピューターです。

エラー訂正技術の研究が、量子コンピュータの実用化に繋がるというのが印象的でした。 量子コンピュータが、色々な分野で活躍する未来に期待したいです。

未来への架け橋:社会変革(QX)の実現に向けて

量子コンピューター、現状と未来は?社会変革への鍵とは?

複雑な問題解決と社会課題解決に貢献。

理化学研究所が開発した国産初の超伝導量子コンピュータが、クラウド経由で利用可能になりました。

本日は、その詳細と、今後の展望についてご紹介します。

公開日:2023/03/27

✅ 理化学研究所が国産初の超伝導量子コンピュータを開発し、2023年3月27日からクラウド経由で利用できるサービスを開始した。

✅ この量子コンピュータは64量子ビットを搭載しているが、現在は53量子ビットが動作しており、大規模化は長期的な課題である。

✅ 富士通などとの共同研究により、超伝導量子ビット集積回路技術、パッケージ実装、ソフトウェアなど幅広い技術が開発に用いられ、2次元集積回路と垂直配線パッケージが特徴となっている。

さらに読む ⇒PC Watch出典/画像元: https://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/1488658.html64量子ビットの量子コンピュータがクラウドで利用できるのは画期的ですね!今後の大規模化と、AI技術との組み合わせによる社会課題解決にも期待したいです。

理化学研究所量子コンピュータ研究センターの中村泰信センター長は、量子コンピューターの実現に向けた現状と展望を語りました。

量子コンピューターは、従来のコンピューターの計算能力を大幅に上回る可能性を秘めており、特に複雑な問題解決において大きな期待が寄せられています。

RQCは、超伝導、光、半導体といった複数の方式を研究し、それぞれの課題解決を通じて、量子技術による社会変革(Quantum Transformation:QX)の実現を目指しています。

国産初の超伝導方式量子コンピューターは、2022年度末に公開予定でした。

今後、量子技術は、科学計算分野における活用やAI技術との組み合わせが進み、社会課題解決に貢献することが期待されています。

量子コンピュータが、もうすでにクラウドで利用できることに驚きました。社会変革(QX)の実現という言葉に、未来への希望を感じます。色々なことを試してみたいです。

本日は、量子コンピュータ開発の最前線についてご紹介しました。

今後の技術革新と、社会実装に期待しましょう。

💡 日本の量子コンピュータ研究は、世界をリードする存在であり、着実に進歩している。

💡 超伝導量子ビット技術は、量子コンピュータの性能を左右する重要な要素である。

💡 エラー訂正技術と量子優位性の確立が、量子コンピュータ実用化の鍵となる。