理科教育って何が大切?変化する理科教育と安全教育の重要性とは?小学校理科教育の現状と課題

小学校理科教育の現在地を徹底解説!観察・実験を通して問題解決能力を育む新指導要領、STEM教育との繋がり、理科好きを育てる秘訣を伝授。安全な実験方法から、家庭での好奇心育成まで、子どもの未来を拓くヒントが満載!理科嫌い克服、知的好奇心UPを目指しましょう!

💡 理科教育の目的は、知識の詰め込みではなく、自ら課題を発見し解決する力を育むこと。

💡 STEAM教育を通して、AIやロボットを「使う側」の人材育成を目指す。

💡 実験中の事故を未然に防ぐための安全教育の重要性について解説します。

今回の記事では、小学校の理科教育の現状と、将来を担う子供たちのために必要な視点について掘り下げていきます。

変化する理科教育の目的とSTEM教育への繋がり

理科教育で一番大切なことって何?

問題解決能力とSTEM分野への興味です。

日本の理科教育は、これまでの知識偏重から、探究力を育む方向へシフトしています。

ICT活用も進み、より深い学びが実現。

STEAM教育も注目されています。

✅ これからの日本に必要な教育は、正解を求めるのではなく、自ら課題を発見し解決する力を育むことであり、STEAM教育を通して、AIやロボットを「使う側」の人材育成を目指す。

✅ 日本の理科教育では、探究力を育むため、観察・実験だけでなく、ICTを活用して結果を比較・検証し、仮説を立て、発表するプロセスを重視する。

✅ STEAM教育では、理数系の知識だけでなく、多様な知識や創造性を活用し、実社会での課題解決力を高めることを目指し、ICTを活用することで、より深い学びを実現する。

さらに読む ⇒日本教育新聞電子版 NIKKYOWEB出典/画像元: https://www.kyoiku-press.com/post-260657/理科教育の目的が変化し、自ら考え、問題解決する力を育む点は非常に重要だと感じました。

ICTの活用やSTEAM教育の要素を取り入れることで、より実践的な学びが実現しそうですね。

小学校の理科教育は、単なる知識の詰め込みから、自ら考え、問題解決能力を育む方向にシフトしています。

新学習指導要領では、観察や実験を通して自然現象を理解し、問題解決能力を養うことを重視しています。

理科教育は、将来のSTEM分野への関わりを左右する重要な科目であり、STEM教育(科学、技術、工学、数学)の中核を担っています。

理科を好きになることは、科学技術分野への道を開くことに繋がります。

理科教育が、将来のSTEM分野への関わりを左右するって話、すごく興味深いです! 知識だけじゃなく、自ら課題を見つけて解決する力って、社会に出ても絶対役立ちますよね!

学年別の学習内容と実験の具体例

小学校の理科、何年生からどんな内容を学ぶの?

3年生から、身近な科学を観察・実験で学ぶ!

小学校の理科教育における学年別の学習内容と、具体的な実験例をご紹介します。

phetの回路シミュレーターなど、ICTを活用した教材も登場します。

公開日:2024/01/27

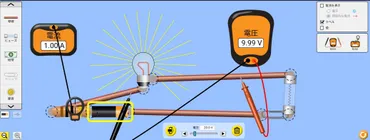

✅ Circuit Builderという有料アプリの代替として、ブラウザベースで利用可能な「phetの回路シミュレーター」が紹介されている。

✅ phetの回路シミュレーターは、パソコン、スマホ、タブレットで利用でき、ログイン不要で生徒が個別に使えるのが利点。

✅ 「簡単な回路」と「実験室」の2つのモードがあり、電池や電球などの部品を組み合わせて回路を作ったり、電流や電圧を測定したりできるため、オームの法則の学習にも適している。

さらに読む ⇒ふたばのブログ〜理科教育と道徳教育を科学する〜出典/画像元: https://futabagumi.com/archives/28552.htmlphetの回路シミュレーターは、手軽に利用できるのが良いですね。

実験器具がなくても、オンラインで回路実験ができるのは、すごく魅力的です。

3年生では、身近な動植物や太陽、電気、磁石などをテーマに、観察や実験を通して基本的な科学的概念を学びます。

具体的には、植物の成長記録、昆虫の観察、太陽の動きと影の関係、電気回路の仕組み、磁石の性質などを学びます。

実験としては、豆電球を光らせる実験、磁石の引き合う力の実験、風やゴムの力を利用したおもちゃ作りなどが挙げられます。

4年生では、植物や動物の成長と季節の変化、天気、電気の働き、月や星の動き、空気や水の性質などを1年を通して観察します。

実験を通して、身の回りの現象を理解し、科学的な知識を深めることを目指します。

5年生では、植物の発芽から結実、天気の変化、生命の誕生、水の力、電磁石などを学習し、学習内容が幅広くなります。

6年生では、空気、燃焼、動植物の体、生物と環境、水溶液、大地と地層、太陽と月の形、電磁石の働きと電気の利用などを学び、中学校の学習への接続を意識します。

学年別に学ぶ内容が具体的に示されていて、子どもの学習進捗を把握しやすそうですね。実験を通して学ぶって、記憶にも残りやすいし、良い教育方法だと思います。

次のページを読む ⇒

理科実験の安全対策を解説!やけどや怪我を防ぐ予防策、安全指導の重要性を事例を通して紹介。好奇心を育む家庭での自然体験や、理科好きになるためのヒントも満載。