理科教育って何が大切?変化する理科教育と安全教育の重要性とは?小学校理科教育の現状と課題

小学校理科教育の現在地を徹底解説!観察・実験を通して問題解決能力を育む新指導要領、STEM教育との繋がり、理科好きを育てる秘訣を伝授。安全な実験方法から、家庭での好奇心育成まで、子どもの未来を拓くヒントが満載!理科嫌い克服、知的好奇心UPを目指しましょう!

理科実験における事故とその予防策

理科実験の危険、どう防ぐ?小学校で安全対策を徹底するには?

事前の指導、安全な器具、進度調整と理科支援員の活用。

小学校の理科実験における事故とその予防策について解説します。

4年生のやけどや6年生の怪我など、具体的な事例を挙げ、安全対策を説明します。

✅ 小学校理科の授業では、やけどや怪我などの事故が起こりやすいため、教員は事故事例を把握し、安全対策を講じる必要がある。

✅ 4年生の「もののあたたまり方」の単元では、金属やビーカーの加熱によるやけど、6年生の「てこのはたらき」では、おもりの落下などによる怪我の事例がある。

✅ 事故を避けるためには、実験の進度を揃え、熱い部分に触れないよう注意喚起し、事前に練習を徹底し、必要に応じて理科支援員を活用するなど、安全な実験環境を整えることが重要である。

さらに読む ⇒みんなの教育技術 | 小学校教員のための教育情報メディア by 小学館出典/画像元: https://kyoiku.sho.jp/240157/事故の事例と予防策が具体的に示されていて、とても参考になります。

安全な実験環境を整えること、事前の練習や指導を徹底することが重要ですね。

小学校理科の授業における事故と、その予防策について解説します。

主な事故として、4年生の「もののあたたまり方」におけるやけどと、6年生の「てこのはたらき」における怪我を例に挙げています。

やけどに関しては、金属棒やビーカーの加熱による熱傷、アルコールランプの誤操作による火傷などの事例が挙げられ、実験の進度を揃えること、濡れた雑巾の用意、熱い部分に触れないことの徹底指導、理科支援員の活用などが推奨されています。

また、マッチの使い方やアルコールランプの操作の練習も重要です。

6年生の「てこのはたらき」では、重いおもりの使用によるバランス崩れや怪我のリスクがあり、安全な器具の準備、理科室のルールの徹底、正しい実験方法の理解が重要になります。

全体を通して、事前の安全指導や、児童の状況に応じた配慮が重要であると強調されています。

実験中の事故例を具体的に挙げて、対策を説明しているのがいいですね。安全に配慮しながら、色々な実験にチャレンジできる環境づくりって大事だと思います!

実験中の事故発生と安全教育の重要性

中学校理科実験事故、対策は?安全教育の重要性とは?

危険予知能力を養い、事故を回避することが重要。

理科の実験中の事故を事例に、安全教育の重要性を考察します。

学習指導要領との関連性にも触れ、危険を回避する能力を育む重要性を解説します。

公開日:2025/07/08

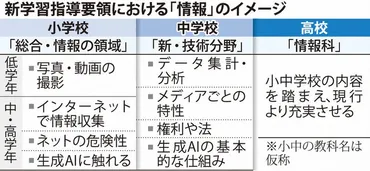

✅ 学習指導要領は、文部科学省が定める教育課程の基準であり、約10年に一度改定される。

✅ 今回の改定では、教える内容や年間の授業時数の増減について中央教育審議会で議論が進められている。

✅ この記事は学習指導要領の改定について、教える内容や授業時間の変化に焦点を当てている。

さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/articles/20250708/ddm/013/100/020000c学習指導要領と事故の事例を関連付けて解説している点が印象的でした。

安全教育の重要性を改めて認識し、危険を回避する能力を育むことの大切さを感じました。

2023年7月20日、宮城県の中学校で理科の実験中にアンモニア水が飛散し、生徒と教諭計4名が被曝する事故が発生しました。

この事故を受け、文部科学省の学習指導要領を参照し、理科の実験と安全教育について考察します。

事故の原因の一つとして、学習指導要領解説で保護めがねの着用が義務付けられていたにも関わらず、生徒も教諭も着用していなかったことが挙げられます。

学習指導要領とは、全国の学校で一定の水準を保つために文部科学省が定める教育課程の基準であり、約10年ごとに改訂されます。

中学校学習指導要領解説理科編では、実験中の事故防止について言及されており、事故を恐れて実験を行わないのではなく、安全な実験を通して危険を認識し、回避する能力を養うことが重要とされています。

危険を認識し、回避する力は社会生活を送る上で不可欠であり、危険予知能力を養うことが安全につながると結論付けられています。

安全教育って、理科だけじゃなくて、社会生活を送る上で本当に大切ですよね。 危険をきちんと認識して、回避する能力を身につけるって、すごく重要だと思います。

家庭での学習と好奇心を育む方法

理科好きを育てる秘訣は?幼少期の何を刺激する?

好奇心を刺激!自然体験と「なぜ?」への対応。

家庭での学習と、子供たちの知的好奇心を育む方法について解説します。

知的好奇心を高めるための具体的な方法や、親としてできることなどを紹介します。

✅ 子どもの知的好奇心は、様々な物事への「知りたい!」という気持ちと、知識や理解を深めたいという気持ちが合わさったもので、行動力や学習意欲を育むメリットがある。

✅ 子どもの知的好奇心を把握するには、興味のあるものをじっと見たり、近寄ろうとする行動を観察し、些細な変化にも気づくことが重要。

✅ 知的好奇心を高めるためには、興味を持つきっかけを作り、子どもと一緒に「なぜ?」に向き合い、考えさせる機会を与えることが効果的。

さらに読む ⇒ヒューマンアカデミー株式会社出典/画像元: https://manabu.athuman.com/blog/steam/3.html子供の知的好奇心を育むために、家庭でできることがたくさんあると知り、大変参考になりました。

自然体験や、子供の「なぜ?」に真摯に向き合うことなど、実践してみたいです。

理科好きの子どもを育てるには、幼少期からの好奇心育成が重要です。

子供たちが理科に興味を持つためには、家庭での「自然体験」が重要です。

自然に触れる機会を増やし、子供の好奇心を刺激することで、理科への苦手意識を克服できます。

理科好きになるメリットとして、知的好奇心の向上、チャレンジ精神の育成、合理的な思考力の獲得、我慢強さの習得、日常生活に役立つ知識の習得が挙げられます。

理科好きを育てる具体的な方法として、小さな頃から理科に触れる機会を設け、子どもの「なぜ?」という疑問に真摯に向き合い、科学実験教室や工場見学に参加し、自然に触れる機会を増やし、料理を通して理科の面白さを伝えることが推奨されています。

特に、5歳頃までに知的好奇心を刺激することが重要です。

また、親が理科への苦手意識を子どもに植え付けないよう注意が必要です。

復習にはプリントを活用し、天体観測など自宅でできる観察を家族で楽しむことも効果的です。

子供の知的好奇心を育むって、本当に大事ですよね! 親が苦手意識を持たないように、一緒に楽しむ姿勢が大切って、すごく共感しました。

小学校の理科教育の変化、安全教育の重要性、家庭での学習方法について解説しました。

未来を担う子供たちのために、理科教育の重要性を再認識しました。

💡 理科教育は、知識の詰め込みから、自ら考え問題解決する力を育む方向に変化している。

💡 実験中の事故を未然に防ぐために、安全教育が重要である。

💡 家庭での学習を通して、子供たちの知的好奇心を育むことが重要である。