PISA2022の結果から見る日本の学力、これからの教育はどうなる?日本、PISA2022で高水準を維持!学力と課題を徹底分析

PISA2022で日本の学力は世界トップクラスを維持!科学2位、読解3位、数学5位。OECD加盟国では数学と科学で1位を獲得。コロナ禍での授業改善やICT環境整備が奏功し、全分野で得点上昇。しかし、ICT活用や数学の実生活への応用には課題も。今後の教育は、主体的な学びを促し、デジタル機器を賢く活用する環境づくりが重要。日本の教育の未来をPISAが照らす!

日本の学力の現状と課題

日本の学力、OECDトップクラス!課題と強みは?

数学・科学は1位、ICT利用と自信が課題。

OECDのPISA2022調査の結果、日本の高校1年生は高い学力を示しました。

しかし、ICT活用や、実生活の問題解決能力など、課題も浮き彫りになりました。

公開日:2023/12/11

✅ OECDのPISA2022調査で、日本の高校1年生は数学的リテラシーと科学的リテラシーでOECD37か国中1位、読解力2位を獲得し、全参加国でもトップレベルの結果となった。前回調査からの得点上昇は、コロナ禍での休校期間の短さ、授業改善、ICT環境整備が影響したと考えられる。

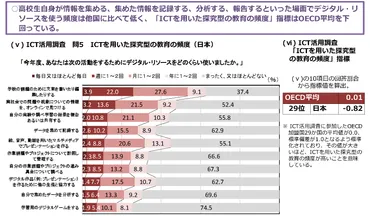

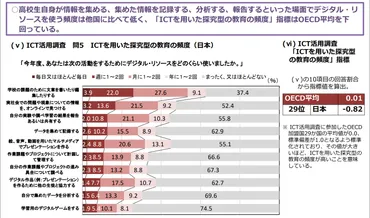

✅ ICT活用調査では、GIGAスクール構想による端末整備が進んだ一方で、ネットワーク環境に課題があることが判明。授業でのICT利用頻度は低いものの、情報モラルへの意識は高く、ICTを活用した探究学習の頻度はOECD平均を下回る結果となった。

✅ 平日のICT利用時間とPISAの得点には負の相関関係があり、SNSやデジタルゲームの利用はOECD平均より少ない。コンピュータやプログラミングへの興味・関心はOECD平均並みだが、実践的な能力は低い傾向が見られた。

さらに読む ⇒こどもとIT出典/画像元: https://edu.watch.impress.co.jp/docs/news/1553377.htmlICT活用に関する課題は気になりますね。

デジタルネイティブ世代である若者たちが、もっとICTを有効活用できるよう、教育のあり方も見直す必要がありそうです。

PISA2022の調査結果を詳細に見ると、日本の学力はOECD加盟国の中でトップクラスを維持しており、特に数学的リテラシーと科学的リテラシーで1位を獲得しています。

ただし、実生活の問題を数学で解決する自信の低さや、ICT利用の課題も浮き彫りになりました。

GIGAスクール構想によるICT環境の整備が進む一方で、授業でのICT利用頻度はOECD諸国に比べて低く、デジタル機器を活用した探究型の教育も十分ではありません。

しかし、授業中のICT機器利用による注意散漫については、日本の生徒は他国に比べて集中力を保てていることが示されています。

ICTの活用に課題があるというのは、ちょっと意外でした。デジタルツールを使って、もっと自由に表現したり、探究学習を深めたりする機会が増えると、クリエイティビティも刺激されそうですね!

学習指導要領と学力への影響

PISA調査、日本の教育にどう影響?学力変化は?

数学・理科は維持、理科意欲向上。階層差拡大も。

PISAの結果は、日本の教育における強みと弱みを把握する上で重要です。

PISAの結果は学習指導要領に反映され、日本の教育の改善に役立てられています。

✅ PISAは、OECDが実施する国際的な学力調査で、15歳を対象に読解力、数学的リテラシー、科学的リテラシーを評価し、日本の教育における強みと弱みを把握する上で重要である。

✅ 日本は数学と科学で高い順位を維持する一方、読解力は課題であり、グローバル・コンピテンス調査には不参加であった。PISAの結果は学習指導要領に反映される。

✅ PISAとTIMSSのような国際学力調査の結果は、日本の教育の改善に役立ち、世界で活躍できる人材育成に繋がる。特に、学校以外での読解力やグローバル・コンピテンス能力の向上が重要となる。

さらに読む ⇒ソナミラOnline出典/画像元: https://www.sona-mira.co.jp/articles/life-design/2023/08/pisa-test学習指導要領にPISAの結果が反映され、教育が改善されるというのは良いことです。

過去の調査結果から、学力の階層差が拡大した可能性も指摘されているとのことですが、どのように改善されていくのか注目したいです。

PISAの調査結果は、各国の教育改善に役立てられており、日本では学習指導要領の改訂にも活用されています。

2002年の学習指導要領施行前後の学力論争において、学力低下や学力の階層差拡大が危惧されましたが、TIMSSとPISAの経年分析からは、数学と理科の学力は概ね同水準を保ち、理科の学習意欲は向上していることが示唆されました。

一方、学力の階層差は拡大した可能性も指摘されています。

学習指導要領に反映されるんですね!世界で活躍できる人材を育てるために、教育が改善されるのは素晴らしいですね。私も、常に学び続けたいです。

今後の教育への提言

PISA調査で判明!学力向上の秘訣は?

授業・サポート・関わり!主体的な学びを!

PISA2022の結果を受けて、今後の教育への提言がされています。

自律学習や自己効力感、ICTを活用した探究的な学びを促すために、授業のあり方を見直す必要性も示唆されています。

✅ PISA2022の結果で日本の学力は高い水準を維持しているが、自律学習や自己効力感、ICTを活用した探究的な学びの指標は低い結果となった。

✅ 記事では、この結果を受けて、国語授業において子どもたちが自律学習に対する自信を持てるような授業、つまり自分で計画し、実行し、評価できるような学びが重要だと提唱している。

✅ 具体的には、自己効力感を得られる課題設定や振り返り、評価を通して、子どもたちが「言われたこと」だけでなく「自分の意志」で行動できるようになるような授業を目指すべきだと述べている。

さらに読む ⇒東洋館出版社オンラインショップ|熱意はきっと子どもに届く。出典/画像元: https://www.toyokan.co.jp/blogs/pisa2022-report/20240208?srsltid=AfmBOoqNSuPlDfw2jM35Zv4IQ8M1YP6YMG4WPVrMFCEMy78aQGJzD9D1自律学習を促す授業、そしてICTの活用。

これからの教育のキーワードですね。

生徒たちが主体的に学び、問題を解決する力を育むことが、重要になってくると思います。

PISA2022の調査では、2018年と2022年の国内比較で高得点層の増加と低得点層の減少が見られました。

授業の規律、教師のサポート、保護者の学習への関わりなどが、高い学力の要因として挙げられています。

今後の教育においては、主体的な学びを促す授業改善と、自律的な学習者を育てるための環境整備が重要です。

デジタル機器の適切な利用を促し、生徒たちが実生活の問題解決に数学を活用できるよう、教育を推進していくことが求められます。

自律学習とか、自己効力感って、すごく大事ですよね!自分のペースで学びたいし、自分の力で問題を解決できるようになりたい。そういう授業が増えるのは、すごく嬉しいですね!

今回の記事では、PISA2022の結果から日本の学力の現状と課題、そして今後の教育への提言についてお話しました。

日本の教育が、今後ますます発展していくことを願っています。

💡 PISA2022で、日本は高い学力を維持し、数学と科学で世界トップレベル。

💡 ICT活用や自律学習、自己効力感の向上などが今後の教育の課題。

💡 主体的な学びを促す授業改善と、自律的な学習者を育てる環境整備が重要。