科学技術史の視点?日本科学技術史の過去・現在・未来を紐解く科学技術史を俯瞰する〜科学技術立国としての日本の課題とは

科学史の奥深さを探求!入門1では、科学史の多様な魅力と固定観念を覆す視点を紹介。日本科学史では、トランスサイエンスをテーマに、科学技術と社会の接点を考察します。田口茂先生と共に、古代ギリシア哲学から現代の認知科学まで、科学の歴史的変遷を辿り、知的好奇心を刺激します。西洋と日本の科学観の違いや、技術と社会の相互作用から、科学技術の未来を読み解きましょう。

科学技術発展における文化の重要性

近代科学発展の基盤は? 日本との違いは?

ヨーロッパ人の原理追求と、道具へのビルトイン思考。

最後に、科学技術の発展における文化の重要性について考察します。

日本の科学技術立国としての現状を踏まえ、改善策を探るために、文化的な視点から分析します。

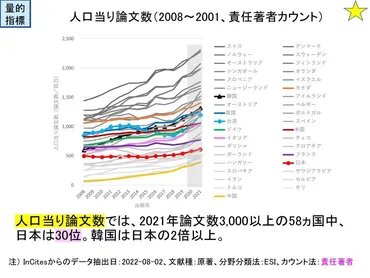

✅ 日本の科学技術立国としての地位が危機的な状況にあることが、定量データに基づいた分析で明らかになった。

✅ 論文の質を示すトップ10%論文率が、58か国中52位と低迷しており、研究を「システム」として捉え、問題解決のヒントを探る必要がある。

✅ 研究開発費や研究者数などの入力に対する、論文や成果といった出力という視点から、イノベーションシステム全体を分析し、改善策を見出す事が重要である。

さらに読む ⇒ビジネス+IT出典/画像元: https://www.sbbit.jp/article/cont1/100085日本の科学技術が直面している課題を、定量的なデータに基づいて分析している点が興味深いです。

問題解決のためには、多角的な視点と具体的な対策が必要だと感じました。

著者は、科学技術史の研究から得られた3つの教訓を提示しています。

第一に、ヨーロッパ人の「原理・法則の追求」への情熱です。

これが、近代科学の発展の基盤となりました。

対照的に、日本は原理的な議論を避ける傾向があると指摘しています。

第二に、西洋に見られる「道具への技巧のビルトイン」という発想です。

ヨーロッパの道具が持つ、デジタル的な機能統合の概念を強調しています。

第三に、技術の連続性と社会への影響です。

科学技術の発展は継続的な発展を目指す西洋の姿勢に支えられており、思想や哲学、文化的な思考形態が科学技術の発展に大きな影響を与え、社会全体にも波及します。

科学技術の発展に文化が深く関わっているって、すごく面白い! 自分の作品も、もっと色んな文化的な要素を取り入れて、深みを出したいな。

本日の記事では、科学技術史の多面的な側面を探求しました。

歴史的視点、文化、社会との関係性を理解することで、未来の科学技術の発展に貢献できると確信しています。

💡 研究論文の質を示すトップ10%論文率が低迷している現状を理解し、改善策を考察する。

💡 ヨーロッパの「原理・法則の追求」への情熱、道具への技巧のビルトイン、技術の連続性に着目する。

💡 思想や哲学、文化的な思考形態が科学技術の発展に影響を与えることを理解する。