著作権と現代アート:創造性の境界線は?現代アートにおける著作権、デュシャン、アート思考を紐解く

現代アートの「創作性」を巡る著作権問題と、企業における「アート思考」の重要性に迫る。著作権法に基づき、作者の意図、文脈、社会への影響を考慮した創作性判断の必要性を、デュシャンの《泉》や企業事例を通して解説。既存のアイデアを革新的に変容させる力こそが真の創造性であり、未来を切り開く鍵となる。DX時代を生き抜くための、新たな価値創造のヒントがここに。

💡 現代アートにおける著作権の問題点と、その判断基準について解説します。

💡 デュシャンの作品を通して、既製品と創造性の関係を考えます。

💡 アート思考がビジネスにもたらす可能性を探ります。

本日は、現代アートと著作権、そして創造性について、様々な視点から掘り下げていきます。

著作権と現代アートの交差点

現代アートの著作権、創作性判断のポイントは?

表現、意図、文脈、社会影響力が重要。

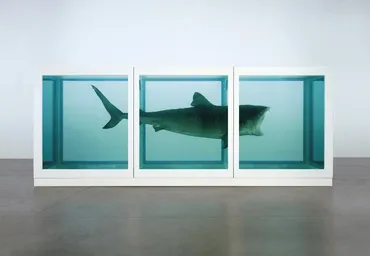

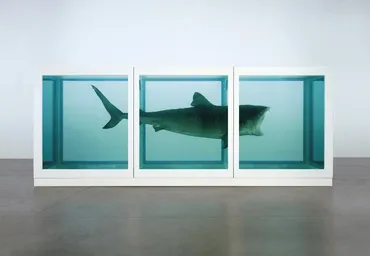

ダミアン・ハーストの作品を例に、著作権法と現代アートの交差点を探ります。

創作性とは何か、そして何が表現の自由を守るのかを考えます。

公開日:2025/05/22

✅ ダミアン・ハーストは、1990年代に活躍したイギリスの現代美術家で、生と死をテーマにしたセンセーショナルな作品で知られています。

✅ 代表作には、薬剤をモチーフにした「Spot Painting」シリーズ、ホルマリン漬けにした動物を使ったインスタレーション作品などがあります。

✅ ハーストは、サザビーズのオークションで高額落札記録を樹立するなど、ビジネスとしてもアート活動を行う芸術家としても注目されています。

さらに読む ⇒NEW ART STYLE出典/画像元: https://media.and-owners.jp/art-studies/conceptual-art/damien_hirst_artworks/ハーストの作品は、生々しさと斬新さで衝撃的ですね。

著作権の問題だけでなく、倫理的な側面も考えさせられます。

ビジネスとしても成功している点も興味深いです。

現代アートの創作性を巡る問題は、著作権法の解釈と密接に結びついています。

著作権法第2条1項1号、10条1項、12条1項に基づき、著作物は保護される対象となります。

しかし、現代アートにおける創作性は、単なる表現形式だけでなく、作者の意図や作品が置かれた文脈、そして社会的な影響力をも考慮して判断される必要があります。

金魚電話ボックス事件やダミアン・ハーストの作品を例に、表現形式や作者の意図が創作性判断にどのように影響するかを考察します。

著作権侵害って難しい問題ですね。ハーストの作品は、アイデアと表現の境界線を探る上で良い事例ですね。勉強になります!

既製品と創造性:デュシャンの問い

デュシャンの《泉》が問いかけた創作性とは?

作者の意図と社会への影響。

マルセル・デュシャンの作品を通して、既製品が「アート」となる過程を考察します。

デュシャンの革新的な思考は、現代アートにどのような影響を与えたのでしょうか。

✅ 現代アートに大きな影響を与えたマルセル・デュシャンの没後50年を記念し、東京国立博物館で回顧展『マルセル・デュシャンと日本美術』が開催されています。

✅ 展覧会は二部構成で、第一部ではデュシャンの初期から晩年までの作品約150点を展示し、第二部では東京国立博物館所蔵の日本美術作品とデュシャンの作品を対比させ、芸術観念の共通点を探求します。

✅ デュシャンの既成概念にとらわれないアート思考と、日本美術に見られる独自性を比較することで、新たな視点と発見を提供する展覧会となっています。

さらに読む ⇒T JAPAN:The New York Times Style Magazine 公式サイト出典/画像元: https://www.tjapan.jp/art/17219587デュシャンの作品は、今見ても斬新で、既成概念を覆されますね。

アイデアの重要性と、作品が社会に与える影響について深く考えさせられます。

デュシャンの《泉》は、既製品を用いた作品における「創作性」の問題を提起し、純粋美術と応用美術の境界を揺るがしました。

既製品を単に提示するだけでなく、そこに込められた作者の意図や、作品が社会に与える影響こそが、創作性の重要な要素となります。

この章では、デュシャンの作品を通じて、創作性における「アイデア」と「表現」の関係性を探ります。

デュシャンの作品は、まさに「アートとは何か」という問いへの挑戦ですね。既製品に込められた作者の意図を読み解くのは、深い教養が必要になりそうです。

次のページを読む ⇒

編集著作権とアート思考が未来を拓く! 企業はDX時代に、独自の価値を創造せよ。創造性と社会への貢献が、自己実現を叶える。