著作権と現代アート:創造性の境界線は?現代アートにおける著作権、デュシャン、アート思考を紐解く

現代アートの「創作性」を巡る著作権問題と、企業における「アート思考」の重要性に迫る。著作権法に基づき、作者の意図、文脈、社会への影響を考慮した創作性判断の必要性を、デュシャンの《泉》や企業事例を通して解説。既存のアイデアを革新的に変容させる力こそが真の創造性であり、未来を切り開く鍵となる。DX時代を生き抜くための、新たな価値創造のヒントがここに。

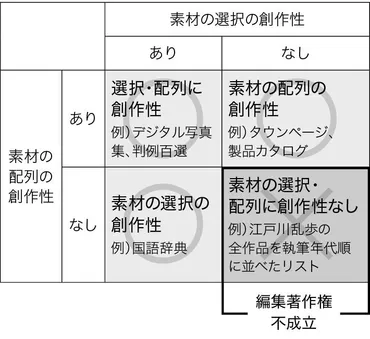

編集著作物と保護の範囲

編集著作権で最も大切なことって何?

選択・分類・配列と、後発者の活動を阻害しないこと。

編集著作権の概念と、その保護範囲について解説します。

デジタル時代における著作権の課題、創作活動の活発化につながるバランスとは何でしょうか。

公開日:2024/06/17

✅ 編集著作権とは、素材の選択または配列に創作性がある場合に認められる著作権であり、書籍の編者など、必ずしも執筆者でなくても認められる。

✅ 編集著作権は個々の素材の著作権とは独立しており、デジタル写真集の例のように、編集著作権と素材の著作権の両方の許諾が必要となる場合がある。

✅ 素材の選択・配列のどちらかに創作性があれば編集著作権は認められ、電話帳のように著作物でない素材の配列にも編集著作権が認められる場合があるため注意が必要である。

さらに読む ⇒Web Designing Web出典/画像元: https://webdesigning.book.mynavi.jp/article/4922/編集著作権は、意外と奥深いですね。

単なる編集ではなく、アイデアや意図が重要という点が興味深いです。

バランス感覚も求められるんですね。

編集著作物に関する裁判例(*7、*17)は、単なる素材の収集ではなく、一定の方針や目的の下での選択、分類、配列が重要であると示しています。

ただし、編集著作権の保護は、後発者の活動を過度に阻害しないように、保護の範囲を限定する必要があります。

このバランスこそが、創作活動の活発化に繋がります。

編集著作権は、色々な可能性を秘めていますね!自分の作品をどのように保護し、発信していくか、考える良いきっかけになりそうです!

アート思考とビジネス:革新への道

アート思考がDX時代に必要な理由とは?

新たな価値創造と社会的な存在意義のため。

アート思考が、ビジネスにおけるイノベーションをどのように促進するのかを解説します。

企業事例を交え、その可能性を探ります。

✅ 経営やマーケティングにおいて、DX時代における新たな価値創造のため、「アート思考」が重要視され、一部企業で事業や人事研修に取り入れられている。

✅ 企業が社会的な存在意義を明確化し、ステークホルダー全体への責任を果たす「ステークホルダー資本主義」の流れの中で、アート思考が企業のビジョンや価値観と結びつき、自己実現を促す触媒として注目されている。

✅ 「アート思考」は、イノベーションを起こすための手段だけでなく、アーティストの人間観や世界観に基づき、自分自身の内発的な動機から創造性を発揮するものであり、企業が社会課題に対して価値提供を行う上で重要である。

さらに読む ⇒カンヌライオンズ日本公式サイト出典/画像元: https://www.canneslionsjapan.com/column/nari/post-3774/アート思考は、企業の価値創造に不可欠なのですね。

具体的にどのような効果があるのか、事例をもっと知りたいと思いました。

現代の経営において「アート思考」が重要性を増しています。

DXの時代において、企業は既存の枠組みにとらわれず、新たな価値を創造するビジネスモデルを構築する必要があります。

日本マイクロソフトや住友商事、資生堂などの企業が、「アート思考」を取り入れている事例は、その有効性を示しています。

それは、人間ならではの創造性や独自性を探求し、社会的な存在意義を明確にするために不可欠です。

アート思考って、なんだか面白そう!創造性を活かして、社会に貢献できるって素敵ですね。色々な企業の事例を参考に、自分も取り入れてみたいです!

創造性の本質:芭蕉、そして未来へ

芭蕉の俳句から学ぶ創造性。真の創造性とは?

既存アイデアを革新的に変容させること。

松尾芭蕉の俳句と、現代アートにおける創造性の本質を比較考察します。

オリジナル性、そして未来へと繋がる創造性とは何かを考えます。

✅ 俳句「なんかこう 古めの池に ケロがポチャ」に対する肯定的な評価が多く、作者の表現力や着眼点を称賛する声が多数見られる。

✅ 「ケロがポチャ」という表現が、蛙の飛び込みの音を見事に表現している点や、五七五の字足らずを逆手に取った表現が評価されている。

✅ 「なんかこう」という表現が無意味に見えながらも、曖昧さや心情描写、情報量の多さを表現している点も高く評価されている。

さらに読む ⇒Togetter - 国内最大級のTwitterまとめメディア出典/画像元: https://togetter.com/li/2451855「古池や」の奥深さは、何度味わっても感動しますね。

言葉選びの重要性と、そこから生まれる無限の解釈に、創造性の本質を見た気がします。

松尾芭蕉の俳句「古池や」を例に、創造性におけるオリジナル性の重要性を考察します。

単なる単語の置き換えではなく、ありふれたアイデアを新鮮な視点や深い共鳴を呼び起こすように変容させることこそが、真の創造性です。

ChatGPT-3-mini-highの回答に見るように、創造性とは、新しいアイデアを生み出すだけでなく、既存のアイデアを革新的に変容させることです。

アート思考を通じて、社会の問題に目を向け、自己の内面から生まれる動機に基づいて、自社の提供価値を明確化していくことが求められます。

それは、マズローの自己実現の考え方にも通じ、未来を切り開く力となります。

芭蕉の俳句は、言葉の選び方一つでこんなにも世界観が変わるんですね!自分の表現にも活かせそうです。アート思考で、色々なものを見てみたい!

本日の記事を通して、著作権、創造性、アート思考の重要性を再認識できました。

今後の活動に活かしたいと思います。

💡 現代アートにおける著作権の問題点と、表現の自由について考察しました。

💡 デュシャンの作品から、クリエイティビティの本質を学びました。

💡 アート思考がビジネスにもたらす可能性を、事例を通して理解を深めました。