『本当はすごい早生まれ』とは?脳科学者が語る早生まれの強みとは?(早生まれ、脳科学、自己肯定感?)早生まれの可能性を拓く!脳科学者が解説する子どもの成長戦略

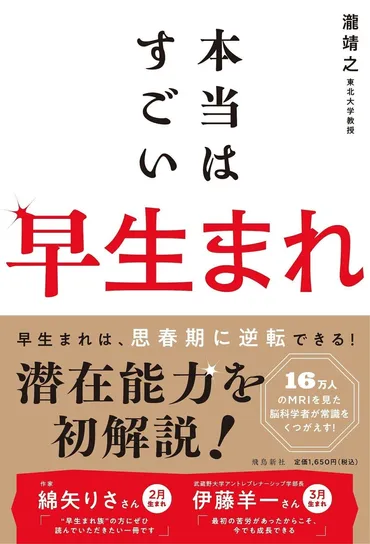

早生まれの子は、自己肯定感の低下や発育の差に悩みがち。しかし、脳科学者の瀧靖之先生は、彼らが持つ"脳の可塑性"に着目!2025年発売の著書『本当はすごい早生まれ』で、非認知能力の育成や親のサポートの重要性を説き、早生まれの強みを解き明かします。自己肯定感を育み、受験にも役立つ成長戦略が満載!早生まれの可能性を最大限に引き出すためのヒントがここに。

💡

💡 早生まれの子どもを持つ親や当事者に向けて、自己肯定感を高める方法や受験における考察などを提示。

💡 著者は脳科学者であり、早生まれの自身の経験も踏まえ、自己肯定感の重要性を説く。

子どもの成長において、早生まれという言葉を耳にしたことがある方もいらっしゃると思います。

今回は、脳科学の視点から早生まれの可能性に迫る書籍『本当はすごい早生まれ』についてご紹介します。

早生まれの現実と脳科学的な視点

早生まれの強みとは?瀧先生の新著が示す成長戦略とは?

脳の可塑性に着目。新著で成長戦略を提示。

早生まれは、学力面などで不利というイメージを持たれがちですが、実は脳科学的に見ると、早生まれの子どもたちは゛すごく良い゛可能性を秘めているといいます。

その秘密に迫ります。

✅ 脳科学に基づき、早生まれは不利どころか「すごく良い」という視点で、その理由をエビデンスや著名人のインタビューを交えて解説する書籍が発売される。

✅ 本書では、早生まれが持つ「脳の柔軟性」や「愛され力」といった強みを、自己肯定感の重要性と成長戦略と共に具体的に紹介する。

✅ 著者は脳科学者であり、早生まれの自身の経験も踏まえ、早生まれの子どもを持つ親や当事者に向けて、自己肯定感を高める方法や受験における考察などを提示している。

さらに読む ⇒PR TIMES|プレスリリース・ニュースリリースNo.1配信サービス出典/画像元: https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000317.000052297.html早生まれが持つ強みを脳科学的な視点から解説している点が興味深いです。

自己肯定感を高めることの重要性が強調されている点も、子育てにおいて重要な視点だと感じました。

脳科学者の瀧靖之先生は、早生まれの子どもが直面する課題と、その可能性について、ご自身の経験と科学的知見を交えて解説しています。

早生まれの子どもたちは、周囲の子どもたちとの発育の差から、自己肯定感が低くなる傾向があり、特に小学校低学年で運動や学習面で自信をなくすことがあります。

しかし、生まれ月によって能力が決まるわけではありません。

瀧先生は、早生まれの子どもが持つ脳の「可塑性」、つまり変化への対応力の高さに着目し、早生まれ特有の強みを明らかにしています。

2025年3月25日には、瀧先生の著書『本当はすごい早生まれ』が株式会社飛鳥新社から発売され、早生まれの子どもたちの成長戦略が提示される予定です。

早生まれというだけで、少しネガティブなイメージを持っていましたが、脳科学的な視点から強みを解説しているのは、とても興味深いです。自己肯定感を高める方法についても、詳しく知りたいと思いました。

非認知能力の重要性と具体的なアプローチ

早生まれの子供を伸ばす秘訣は?非認知能力をどう育む?

外遊びや習い事で、非認知能力を育むサポート!

早生まれの子どもが非認知能力を育むためには、どのようなアプローチが有効なのでしょうか。

外遊びやスポーツ、習い事など、具体的な方法について解説します。

公開日:2025/06/01

✅ 脳科学者の瀧先生は、早生まれの息子の中学受験を通して、早生まれはエンジンのかかりが遅いと感じ、非認知能力が低い傾向にあると指摘しています。

✅ 早生まれの子は、発育の違いから自己肯定感が低くなりやすい傾向があるため、外遊びやスポーツなどの習い事を通して非認知能力を高めることが重要です。

✅ 親は、結果だけでなく過程を見守る伴走型のサポートを行い、周りの子やSNSと比較するのではなく、子どもの自己肯定感を育むことが大切です。

さらに読む ⇒たまひよ出典/画像元: https://st.benesse.ne.jp/ikuji/content/?id=211882非認知能力の重要性が改めて理解できました。

結果だけでなく過程を重視し、子どもの自己肯定感を育むという視点は、子育てにおいてとても大切だと思いました。

早生まれの子ども達が抱える課題に対し、瀧先生は、非認知能力の育成が重要であると提唱しています。

非認知能力とは、自制心や意欲、協調性など、生きていく上で重要な能力を指します。

東京大学の山口慎太郎教授の研究論文を例に挙げ、学力面での差は、生まれつきの能力ではなく、置かれている環境の違いが影響していると指摘しています。

具体的には、外遊びやスポーツ、音楽などの習い事が有効であり、これらは脳の発達を促し、記憶力を司る海馬の成長にも寄与します。

また、早生まれの子どもが置かれている環境を理解し、非認知能力を育むようなサポートをすることで、早生まれの子どもの持つ潜在能力を引き出すことができると示唆しています。

非認知能力という言葉を初めて知りました。学力だけでなく、自制心や協調性も重要ということが理解できました。子どもの能力を伸ばすために、何ができるのか、もっと具体的に知りたいです。

次のページを読む ⇒

早生まれの子の自己肯定感を育む親のサポート術! 努力を褒め、過程を認め、強みを見つけよう。脳の成長を促し、未来を切り開くヒントが満載!