『本当はすごい早生まれ』とは?脳科学者が語る早生まれの強みとは?(早生まれ、脳科学、自己肯定感?)早生まれの可能性を拓く!脳科学者が解説する子どもの成長戦略

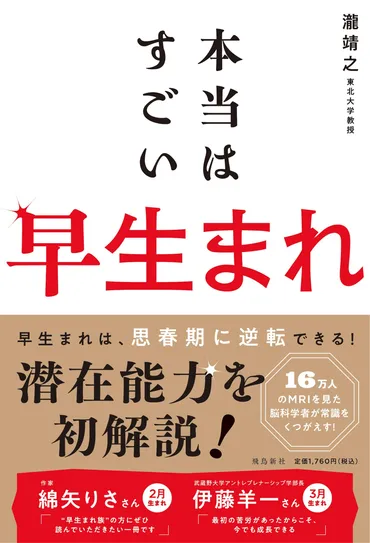

早生まれの子は、自己肯定感の低下や発育の差に悩みがち。しかし、脳科学者の瀧靖之先生は、彼らが持つ"脳の可塑性"に着目!2025年発売の著書『本当はすごい早生まれ』で、非認知能力の育成や親のサポートの重要性を説き、早生まれの強みを解き明かします。自己肯定感を育み、受験にも役立つ成長戦略が満載!早生まれの可能性を最大限に引き出すためのヒントがここに。

自己肯定感を育む親の役割

早生まれの自己肯定感を高める親の秘訣は?

過程を褒め、努力を認め、愛情をかけること。

子どもの自己肯定感を高めるためには、親はどのような役割を担うべきなのでしょうか。

具体的な声のかけ方や、やってはいけないことなどについて解説します。

✅ 早生まれの子どもたちは、4月生まれの子どもたちと比べて体格や発達、学習面で差を感じることがあり、自己肯定感が低くなる可能性がある。

✅ 子どもの自己肯定感を高めるためには、結果ではなく努力の過程を褒めること、そして約束を破ったり嘘をついたりした場合は、なぜそれが良くないのかを具体的に説明して叱ることが重要である。

✅ 脳科学的に見ると、生まれ月によって子どもの能力が変わることはなく、努力によって能力を伸ばせることを伝え、楽しく努力する方法を親子で考えることが大切である。

さらに読む ⇒ ECナビ出典/画像元: https://ecnavi.jp/mainichi_news/article/9785c065b621d10d978697068b1971d7/親が子どもの努力を認め、達成感を味わえるようにサポートすることの大切さを改めて感じました。

結果だけでなく過程を褒めること、そして具体的に叱ることの大切さも理解できました。

早生まれの子どもたちの自己肯定感を高めるためには、親のサポートが不可欠です。

瀧先生は、周囲の子どもたちやSNSとの比較を避け、子どもの努力を認め、達成感を味わえるような声かけをすることが重要であると提唱しています。

結果ではなく過程を褒めること、約束を破ったり嘘をついた場合はきちんと叱り、その過程を具体的に指摘することも大切です。

努力を褒めることで、子どもは難しいことに挑戦し、脳を成長させることができます。

愛情をかけて見守ることで、子どもたちは自己肯定感を育み、早生まれというハンデを感じることなく、自身の能力を伸ばすことができると述べられています。

子どもを褒めること、叱ることの重要性は理解していましたが、具体的にどのような言葉で伝えればいいのか悩んでいました。今回の解説を参考に、子どもとのコミュニケーションを改善していきたいです。

早生まれの強み:変化への適応力

早生まれはすごい?脳の可塑性が高いってホント?

はい、適応能力高く脳の発達が期待できます。

早生まれの子どもたちは、環境への適応能力に優れているという特徴があります。

変化への対応力に着目し、早生まれの子供たちが持つ強みについて、脳科学的な視点から解説していきます。

公開日:2025/07/07

✅ 1月1日から4月1日生まれの子供は「早生まれ」と呼ばれ、学力面で不利と見られることがあるが、それは生まれつきではなく、周囲との関係性による自己肯定感の低さが影響している可能性がある。

✅ 早生まれの子供は、周囲から認められないと感じやすく、自己肯定感や自己効力感が低くなりがちである。これらの感情は学力にも影響するため、早生まれの子供が成績で不利になる要因の一つとなる。

✅ 早生まれの子供の成功には、自己肯定感を高めることが重要である。自己肯定感は訓練によって高めることが可能であり、それが学力向上に繋がる可能性もある。

さらに読む ⇒ 東洋経済education×ICT出典/画像元: https://toyokeizai.net/articles/-/864574早生まれの子どもたちが、実は1年先を行っているという視点は、とても興味深いです。

脳の可塑性という言葉も、初めて知りました。

早生まれの可能性を信じ、子どもたちの成長を見守りたいと思いました。

早生まれの子どもたちは、脳の可塑性が高く、環境への適応能力に優れているという特徴があります。

他の子どもたちよりも早く集団生活に入り、様々な経験を積むことで、脳の発達を促します。

若い脳ほど可塑性が高いという特性と、早生まれの子どもたちの経験が相まって、思考力、判断力、記憶力など脳の機能が高まる可能性があります。

瀧先生は、早生まれの子どもたちが実は1年先を行っているのだと結論づけており、その可能性に焦点を当てています。

今回のお話で、早生まれの子どもたちが持つ可能性に気づくことができました。変化への適応能力が高いというのは、とても魅力的です。早生まれという言葉に、もっと自信を持ってもいいと思いました。

受験における早生まれの現状と書籍の内容

早生まれの強みとは?受験に活かせる秘訣はある?

「愛され力」や「新奇性」!成長戦略のヒントも。

本書では、早生まれが持つ゛愛される力゛や好奇心、好きなことに没頭できる強みを、著名人の事例を通して紹介。

受験における早生まれの現状についても、具体的なデータが示されています。

✅ 早生まれが「不利」という認識を覆し、脳科学的見地から早生まれの強みを解説。幼少期の褒め方を通じて自己肯定感を高めることが重要と説く。

✅ 早生まれは変化への対応力が高く、中学受験での不利は一部のケースに限られる。年齢による成長の違いを理解し、長期的な視点で子どもの能力を伸ばす方法を提示。

✅ 早生まれが持つ「愛される力」や好奇心、好きなことに没頭できる強みを強調。綿矢りさ氏や伊藤羊一氏など、早生まれの著名人の事例を通して、その可能性を示す。

さらに読む ⇒ 株式会社 飛鳥新社出典/画像元: https://www.asukashinsha.co.jp/bookinfo/9784868010685.php早生まれの著名人の事例が紹介されている点が、とても興味深いです。

受験におけるデータも掲載されているので、早生まれの子どもを持つ親にとって、とても参考になると思いました。

著書『本当はすごい早生まれ』では、早生まれの子どもたちが直面する課題だけでなく、受験における具体的なデータも紹介されています。

本書では、エビデンスや著名人(伊藤羊一氏、綿矢りさ氏)へのインタビューを交えながら、早生まれが持つ独自の強み(「愛され力」や「新奇性」)についても解説しています。

早生まれに関する基礎知識や、自己肯定感を高める方法、受験における早生まれの現状など、保護者や早生まれ自身が成長戦略を立てるためのヒントが満載です。

早生まれの著名人の事例は、とても励みになります。受験におけるデータも知りたいので、ぜひ読んでみたいと思いました。自分の子どもにも、色々な可能性を信じてあげたいです。

今回は、脳科学的な視点から、早生まれの子どもたちの可能性に迫る書籍『本当はすごい早生まれ』についてご紹介しました。

自己肯定感を高め、能力を伸ばすためのヒントが満載の一冊です。

💡 早生まれが持つ゛脳の柔軟性゛や゛愛され力゛といった強みを、自己肯定感の重要性と成長戦略と共に具体的に解説。

💡 自己肯定感を高める方法や受験における考察などを提示。

💡 著者は脳科学者であり、早生まれの自身の経験も踏まえ、自己肯定感の重要性を説く。