ゲノム編集食品とは?安全性や表示義務を解説!(ゲノム編集、食品、リスクコミュニケーション?)ゲノム編集食品の現状と課題:技術、安全性、表示義務、リスクコミュニケーション

最先端のゲノム編集技術が食品を変える! キャベツとブロッコリーの関係から、ゲノム編集食品の安全性、表示、消費者庁の取り組みまでを解説。遺伝子組換えとの違いや、最新情報へのアクセス方法も紹介!

💡 ゲノム編集技術は、食品の品種改良に活用され、効率的な食料生産に貢献する可能性があります。

💡 ゲノム編集食品は表示義務がない一方、安全性確保のための取り組みが行われています。

💡 消費者庁は、ゲノム編集食品に関する情報公開とリスクコミュニケーションを推進しています。

今回の記事では、ゲノム編集技術を活用した食品について、その仕組みから安全性、そして消費者への情報提供に至るまでを詳しく解説していきます。

それではChapter-1からです。

多様な食の源流とゲノム編集技術の登場

品種改良、ゲノム編集って何が違うの?

DNA狙って変えるのがゲノム編集!

人間は古くから品種改良を行い、多様な食を支えてきました。

ゲノム編集技術は、その進化形と言えるでしょう。

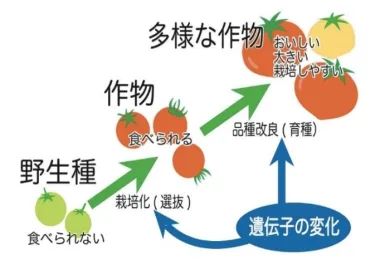

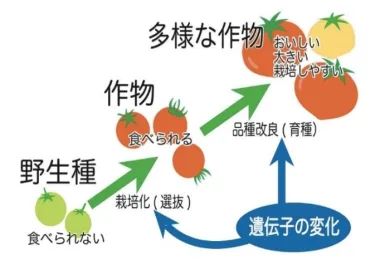

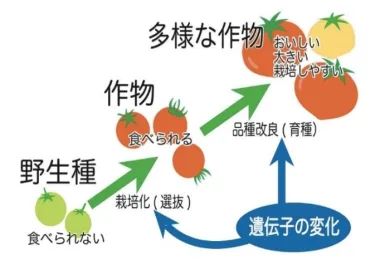

✅ 野菜の多様な品種は、人間が長い年月をかけて野生の植物から品種改良によって作り出したものである。

✅ 品種改良は、突然変異や交配などの方法を用いて、より利用しやすい性質を持つ品種を作り出す技術である。

✅ 近年では、ゲノム編集技術を用いた品種改良の研究も進んでいる。

さらに読む ⇒バイオステーション出典/画像元: https://bio-sta.jp/beginner/history/従来からの品種改良とゲノム編集技術の違いについて解説しました。

ゲノム編集技術は、よりピンポイントに遺伝子を改変できる点が特徴です。

古くから、人間は食料となる農作物の品種改良を行ってきました。

キャベツやブロッコリーのように、一見異なる姿も、元を辿れば同じ植物から派生したものです。

品種改良は、DNAの塩基配列の違いを利用し、より良い性質を持つ作物を作り出す試みです。

その歴史の中で、自然突然変異の利用、交配育種、人為的突然変異、遺伝子組換え技術といった様々な手法が用いられてきました。

そして近年、ゲノム編集技術という新たな手法が登場しました。

ゲノム編集技術は、DNAの特定の部位を狙って改変する技術であり、従来の育種技術や遺伝子組換え技術とは異なる特徴を持っています。

ゲノム編集技術、興味深いですね!従来の育種技術との違いを理解することが、この技術を正しく評価するために重要だと感じました。

ゲノム編集技術の仕組みと食品への応用

ゲノム編集食品って何?遺伝子組換えとどう違うの?

特定の遺伝子を変化、外来遺伝子なし!

食料問題解決のため、ゲノム編集技術が注目されています。

CRISPR/Cas9という技術も重要なキーワードですね。

公開日:2022/09/12

✅ 世界の人口増加と日本の人口減少という人口動態の変化が食料問題を引き起こし、食料自給率の低下や食料分配の不均衡を生じさせている。

✅ 食料問題解決のためには、限られた資源での生産性向上が重要であり、そのための生物学的アプローチとして、交雑育種による品種改良が用いられている。

✅ 交雑育種には限界があり、近年注目されているゲノム編集技術は、より効率的で的確な品種改良を可能にする可能性がある。

さらに読む ⇒株式会社セツロテック出典/画像元: https://www.setsurotech.com/media/crispr-201217/ゲノム編集技術が、どのように食品の品種改良に応用されているのかを解説しました。

表示義務や、遺伝子組換え食品との違いも重要ですね。

ゲノムとは、生物の設計図であるDNAの遺伝情報全体を指します。

ゲノム編集技術の代表的なものに、CRISPR/Cas9があります。

これは、ガイドRNAとCas9ヌクレアーゼを用いてDNAを切断し、修復過程で変異を起こさせる技術です。

ゲノム編集技術は、食品の品種改良にも応用されています。

品種改良の手法は動物と植物で異なり、動物ではメッセンジャーRNAを注入し、植物では遺伝子組換え技術を用いてDNAを組み込んだ後、交配と選抜を行います。

ゲノム編集食品は、特定の遺伝子を変化させることで品種改良されており、外来遺伝子が残らない点が遺伝子組換え食品との大きな違いです。

2019年からは、日本ではゲノム編集食品の届出制度が始まり、2023年8月時点で5品目が届出されています。

懸念されるオフターゲット効果を防ぐため、DNA配列の選択や変異の確認が行われています。

ゲノム編集技術は、食料問題解決の可能性を秘めているのですね。CRISPR/Cas9のような技術の仕組みも、もっと詳しく知りたいです。

次のページを読む ⇒

ゲノム編集食品の安全性と表示、最新情報。技術的課題と消費者の不安、リスクコミュニケーションの取り組み、関連情報へのアクセス方法を解説。