ゲノム編集食品とは?安全性や表示義務を解説!(ゲノム編集、食品、リスクコミュニケーション?)ゲノム編集食品の現状と課題:技術、安全性、表示義務、リスクコミュニケーション

最先端のゲノム編集技術が食品を変える! キャベツとブロッコリーの関係から、ゲノム編集食品の安全性、表示、消費者庁の取り組みまでを解説。遺伝子組換えとの違いや、最新情報へのアクセス方法も紹介!

ゲノム編集食品をめぐる規制とリスクコミュニケーション

ゲノム編集食品、表示義務がないのはなぜ?

検出法がなく、外来遺伝子も残らないため。

ゲノム編集食品に関するリスクコミュニケーションが重要ということが分かりました。

消費者の不安を解消するための取り組みですね。

公開日:2024/04/21

✅ NPO法人食の安全と安心を科学する会(SFSS)が主催する「食のリスクコミュニケーション・フォーラム2024」の第1回が開催され、ゲノム編集食品のリスコミのあり方について議論された。

✅ フォーラムでは、低アレルゲン鶏卵、ゲノム編集ジャガイモ、日本発ゲノム編集食品の研究開発に関する3名の専門家による講演が行われ、その後、パネリストと参加者による活発な意見交換がなされた。

✅ 日本初のゲノム編集食品の現状と課題、安全性評価や表示ルールに関する議論がなされ、今後のリスクコミュニケーションのあり方についても検討された。

さらに読む ⇒食の安全と安心を科学する会()出典/画像元: https://nposfss.com/news/riscom2024_01/ゲノム編集食品に対する消費者庁の取り組みについて解説しました。

消費者への情報公開と、リスクコミュニケーションの重要性が理解できます。

ゲノム編集食品は、自然界で起こりうる突然変異を利用するため、安全性審査や表示義務はありません。

また、外来遺伝子が残らないため、検出できる検査法も確立されていません。

一方、遺伝子組換え食品は、外来遺伝子を組み込み、安全性審査と表示が義務付けられています。

消費者庁は、2019年6月の食品安全委員会食品表示部会において、ゲノム編集技術応用食品への表示義務化を検討しましたが、技術的な難しさなどから、表示義務化は難しいとの認識を示しました。

消費者の中には、ゲノム編集技術応用食品に対する懸念から、消費者が選択できる表示を求める声もあります。

しかし、事業者側の負担や、表示違反の検証可能性などが課題となっています。

消費者庁は、ゲノム編集技術応用食品に対する消費者の不安を解消するため、その内容や組換えDNA技術との違いを正確に伝えるリスクコミュニケーションを実施しています。

具体的には、厚生労働省や農林水産省と連携し、意見交換会などを通じて消費者の理解を深めることを目指しています。

表示義務がないのは少し不安ですが、消費者庁が情報公開に力を入れているのは安心材料になりますね。クリエイターとしても、デザインを通して情報発信に参加できたら面白いと思います。

行政の取り組みと関連情報の公開

ゲノム編集食品の情報、どこで詳しく見れる?

消費者庁や厚生労働省のウェブサイト!

ゲノム編集食品に関する行政の取り組みについて解説しました。

関係省庁の連携や、情報公開の状況がよく分かりましたね。

✅ ユーザーが行った様々な操作(投稿削除、回答締め切り、予定削除、プロフィール反映、クリップボードへのコピーなど)の完了通知が表示されている。

✅ 計算結果をブログ等で利用するためのHTMLタグのコピー方法とサイズ変更方法が説明されている。

✅ マイ食品への登録、削除、公式食品のステータス変更、計算機のリセット、不正解・全回答のリセットといった機能に関する操作案内が表示されている。

さらに読む ⇒イートリート管理栄養士・栄養士の活躍を応援するサイト出典/画像元: https://eat-treat.jp/news/8701関連情報の公開について解説しました。

消費者のみならず、事業者や研究者も情報を得られるようにしている点が良いですね。

ゲノム編集技術応用食品等に関する食品衛生基準行政は、2024年4月1日より厚生労働省から消費者庁に移管されました。

消費者庁、厚生労働省、農林水産省は連携し、ゲノム編集技術応用食品の表示に関する検討を進めています。

厚生労働省は、ゲノム編集技術応用食品及び添加物の食品衛生上の取扱要領を定め、関連情報を公開しています。

具体的には、ゲノム編集技術や食品に関するパンフレット、6つのポイントをまとめた資料、Q&A形式での取扱要領などが提供されています。

消費者庁のウェブサイトでも、ゲノム編集技術応用食品に関する関連情報が公開され、Q&Aや意見交換会の資料も閲覧可能です。

関連する情報は、事業者はもちろん、消費者や研究者もアクセスできるよう公開されています。

また、問い合わせ先も明記されており、より詳細な情報が必要な場合は問い合わせることも可能です。

行政が積極的に情報公開している姿勢は評価できますね。色々な情報にアクセスできるようになっているのは、とてもありがたいです。

更なる情報公開と今後の展望

ゲノム編集食品、消費者の理解を深める取り組みとは?

情報公開と意見交換会によるリスクコミュニケーション。

ゲノム編集食品の今後の展望と、情報公開の現状について解説しました。

今後の食卓に並ぶ日が楽しみですね。

公開日:2021/02/05

✅ ゲノム編集技術で開発された食品が国内で流通する見通しであり、トマト「シシリアンルージュ・ハイギャバ」が2022年1〜2月頃に店頭に並ぶ予定。

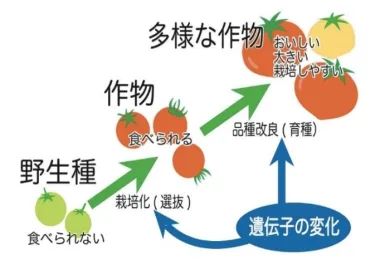

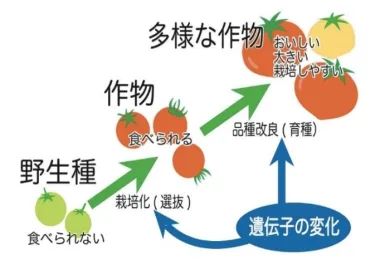

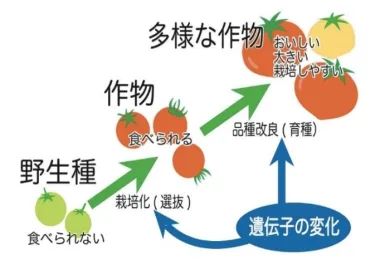

✅ ゲノム編集技術は、遺伝子を効率的に改変できる技術であり、GABAを多く含むトマトや、マダイの身を増大させる研究、卵アレルギー対応の卵の開発など、様々な農畜産物への応用が進んでいる。

✅ ゲノム編集食品は、表示義務がないことなどから懸念の声もある一方、従来技術より効率的な品種改良が可能になり、今後の食卓への定着が注目されている。

さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/articles/20201223/k00/00m/040/179000cゲノム編集技術応用食品に関する情報公開について解説しました。

今後も情報公開が進み、消費者の理解が深まることを期待します。

ゲノム編集技術応用食品等に関する情報は、基本情報、取扱要領、関連情報へのリンク、Q&A、問い合わせ先など、多岐にわたって提供されています。

2019年7月には、全国5都市で意見交換会が開催され、関係者からの意見が収集されました。

これらの情報公開を通じて、消費者の理解を深め、食品の安全性を確保するための取り組みが継続的に行われています。

消費者庁は、今後もゲノム編集技術応用食品に関する情報を提供し、リスクコミュニケーションを強化していく予定です。

様々な情報が公開されているのは良いですね。意見交換会の資料なども公開されているのは、消費者にとって有益だと思います。

ゲノム編集食品について、技術、安全性、そして情報公開の現状を分かりやすく解説しました。

今後の食の選択肢を考える上で、役立つ情報になったと思います。

💡 ゲノム編集技術は、食品の品種改良に新たな可能性をもたらしています。

💡 ゲノム編集食品の安全性確保のため、情報公開とリスクコミュニケーションが重要です。

💡 行政は、ゲノム編集食品に関する情報公開を積極的に行い、消費者の理解を深めています。