東大生の進路はどう変わった?就職ランキングから見える変化とは?官僚離れと人気企業へのシフト:東大生の就職事情

東大生の就職先は激変!かつての官僚志望は減り、IT企業や外資コンサルが人気。実力主義を求める学生が増加し、キャリアアップやグローバルな活躍を重視。変化する就職動向から、日本の未来を読み解く。

多様化する就職先:外資コンサルとグローバル企業

東大生の就活、MBB人気が凄まじいってホント?

はい、MBBは最優先の就職先です。

コンサルティング業界は、高給や経営課題への関与、将来の転職や独立のしやすさなど、魅力的な要素が多いですね。

✅ 著者は、息子トムの就職活動に関する近況と親としての不安を語り、東大生の就職事情の変化について言及しています。

✅ 30年前と比較して、東大生の就職先は金融からコンサルティング業界へと変化しており、起業や海外留学を経験してから企業に入社する学生もいるなど、就職に対する価値観も多様化しています。

✅ 東大生がコンサルティング業界を志望する理由として、高給、経営課題解決への関与、将来の転職や独立のしやすさなどが挙げられており、著者は自身の就職活動との違いを回想し、現代の学生の就職観を評価しています。

さらに読む ⇒なんで息子が東大生に!?なんで娘が医大生に!?|~子育て終了組の代母のセカンドライフ・ブログ~出典/画像元: https://micos.tokyo/todaisei-shushokusaki-ranking/学生達の就職観が多様化し、外資コンサルも重要な選択肢となっていることが分かります。

MBBの人気も高いですね。

東大生の就職活動は、大手民間企業に加え、外資系コンサルティング会社も重要な選択肢となっています。

特に「MBB」と呼ばれるマッキンゼー・アンド・カンパニー、ボストンコンサルティンググループ、ベイン・アンド・カンパニーは高い人気を誇り、就活解禁前に採用活動を行うため、東大生はまずMBBへの就職を目指し、不採用の場合に他の企業を探す傾向があります。

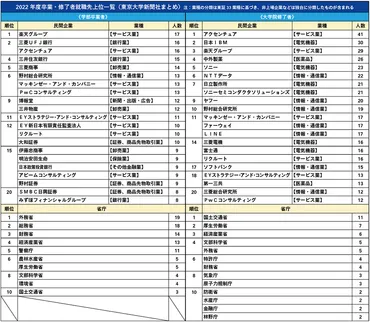

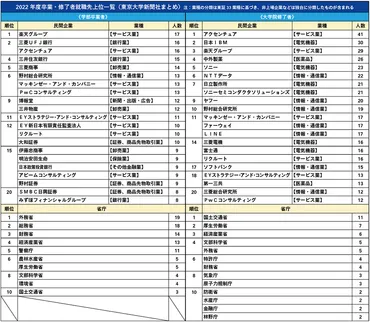

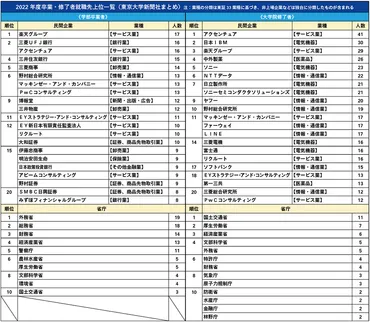

大学院修了者の就職先ランキングでは、外資系コンサルティングファームが台頭し、官僚志望者は減少傾向にあります。

また、中国の通信機器大手ファーウェイへの就職も増加しており、その背景には高い給与水準や専門性を活かせる環境があると考えられます。

私も、自分の専門性を活かして、社会に貢献できるような仕事に就きたいです。コンサルティングも視野に入れたいと思います。

国家公務員への道:東大生のジレンマ

東大生の官僚離れ、その原因は?

激務、薄給、試験対策、民間就活との両立。

国家公務員への道は依然として狭き門ですが、志望者数も減少傾向にあるようです。

✅ 国家公務員採用総合職試験の合格者数で、東京大学出身者の割合は依然として高いものの、この10年で激減している。

✅ 東大生の官僚離れが進み、合格者の出身大学のバリエーションが豊かになっている。立命館大学など私立大学の台頭も著しい。

✅ 東大生の進路の変化は、国家運営に多様性をもたらす可能性もあれば、国力低下を招く可能性もあり、専門家の間で意見が分かれている。

さらに読む ⇒富裕層向け資産防衛メディアゴールドオンライン出典/画像元: https://gentosha-go.com/articles/-/63569試験対策の人脈不足や民間企業との両立の難しさ、そして激務といったイメージも、志望者減少の一因となっているようですね。

東大生の間で官僚人気が低下する一方で、国家公務員になるための「壁」も存在します。

国家公務員になるには、国家公務員採用試験に合格し、官庁訪問で内定を得る必要があります。

総合職試験の合格者数は減少傾向にあり、試験対策の人脈不足や民間企業との就活の両立の難しさが課題として挙げられています。

また、激務や薄給、ワークライフバランスの取りづらさといったネガティブな印象も、志望者減少の一因となっています。

東大の学生たちは、CRASやDAWNのような試験対策コミュニティーを形成し、対策を行っています。

試験対策のコミュニティがあるのは心強いですね。情報交換やモチベーション維持にも役立ちそうです。

未来を拓く東大生:起業とグローバルな活躍

東大生の進路多様化、日本の将来にどんな影響?

グローバル人材流出、国際競争力低下の可能性。

東大からの起業家が増えていることは、非常に素晴らしいですね。

公開日:2023/10/19

✅ 東京大学は、大学発スタートアップ設立数で全国トップであり、卒業生の起業を含めると毎年30~40社が設立されている。

✅ 東大在学中に起業し、23年6月に東証グロース市場に上場したアイデミーの石川聡彦CEOの事例を紹介し、起業に至るまでの経緯や東大での学びが語られている。

✅ 東大はアントレプレナーシップ教育や起業支援に力を入れており、様々な教育プログラムやインキュベーション施設を提供することで、学生の起業をサポートしている。

さらに読む ⇒朝日新聞デジタル:朝日新聞社のニュースサイト出典/画像元: https://www.asahi.com/thinkcampus/article-101003/東大発ベンチャーの数が国内トップであることからも、起業への意識の高さが伺えます。

日本の国際競争力への影響も気になりますね。

東大生の進路は、大手民間企業、外資系コンサルティング会社、官僚、そして起業へと、ますます多様化しています。

経済産業省の調査によると、東大発ベンチャーの数は国内の大学で群を抜いています。

東大の教授は、日本企業がグローバル人材を引き留めることが難しい現状を指摘し、日本の国際競争力低下への懸念を示唆しています。

東大生は、安定志向よりも、自身のキャリアアップを重視する傾向が強くなっており、その価値観の変化は、日本の将来にも影響を与える可能性があります。

起業を通して、社会に貢献したいという気持ちは素晴らしいと思います。私も、自分のアイデアで何か新しいことに挑戦したいです。

本日の記事では、東大生の就職事情の変化についてご紹介しました。

多様な選択肢がある中で、学生たちがどのように未来を切り開いていくのか、今後も注目していきたいですね。

💡 東大生の就職先は、時代と共に変化し、多様化しています。

💡 外資系コンサルやIT企業への就職が増加傾向にあります。

💡 起業への関心も高まっており、様々な分野で活躍する人材が生まれています。