TIMSS/PISAに見る日本の学力調査の現状と課題は?TIMSS2023の結果から読み解く日本の教育

最新のTIMSS2023調査結果から、日本の小中学生は数学・理科で高い水準を維持!しかし、理科の平均得点低下や、理数への苦手意識を持つ女子生徒の課題も浮き彫りに。授業内容と日常生活の関連性、ICT活用、学習意欲の向上、ジェンダーギャップの解消など、日本の教育が抱える課題と、未来への道筋を読み解きます!

学力と意識のギャップ

数学・理科への意識に変化?中学生の意識調査から何が明らかに?

役立つと考えるが増加、得意と感じるは減少。

この章では、学力と意識のギャップに焦点を当て、その原因と解決策を探ります。

✅ 理数人材育成の必要性からSTEAM教育が推進される中、学校教育における理数教育の充実が課題であり、子どもたちの理数・自然科学への興味関心の低さが問題となっている。

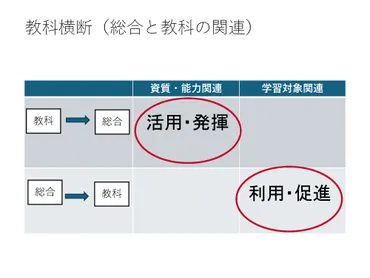

✅ STEAM教育は、実社会や実生活の課題解決、教科横断的な学びを特徴とし、「総合的な学習(探究)の時間」と親和性が高い。この時間を活用することでSTEAM教育を実践できる。

✅ 「総合的な学習(探究)の時間」は、実生活の課題解決能力を育み、学力向上にもつながる。今後は、STEAM教育を通して、子どもたちの資質・能力を育成していくことが重要である。

さらに読む ⇒みんなの教育技術小学校教員のための教育情報メディア小学館出典/画像元: https://kyoiku.sho.jp/262331/数学・理科の重要性を感じながらも、得意意識を持てないというギャップは、授業内容と日常生活との関連性の薄さが原因の一つかもしれませんね。

STEAM教育への期待が高まります。

調査結果からは、日本の中学生において「数学・理科を勉強すると、日常生活に役立つ」と考える割合が増加している一方で、「算数・数学・理科が得意だ」と感じる小学生・中学生の割合は減少していることが明らかになりました。

このギャップは、授業内容と日常生活との関連性の低さや、コロナ禍における学習環境の変化も影響していると考えられます。

教育改革の取り組みとして、探究やSTEAM教育の導入などにより、数学・理科の学習が日常生活に役立つと考える生徒が増加傾向にあります。

数学や理科が日常生活に役立つと分かっていても、得意意識を持てないというのは、少し残念ですね。STEAM教育を通して、もっと楽しく学べるようになるといいなと思います。

ICT活用と今後の教育への示唆

ICT教育、日本は遅れてる?児童生徒への影響とは?

ICT活用指導、国際平均より割合が低い。

この章では、ICT活用と今後の教育への示唆について解説します。

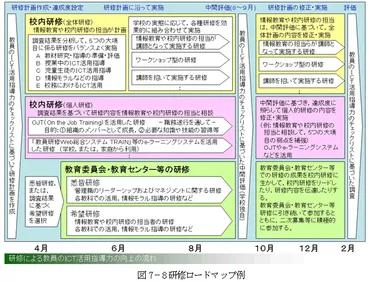

✅ 教員のICT活用指導力向上が重要であり、それは「わかる授業」の実現や情報モラルの育成に不可欠である。

✅ 文部科学省は、教員のICT活用指導力を評価するためのチェックリストを策定し、授業準備から情報モラル指導まで、教員に求められる能力を具体的に示している。

✅ 教員のICT活用指導力向上には、教員自身の研修への積極的な参加と、教育委員会による研修の充実が重要である。

さらに読む ⇒第章教員の活用指導力の向上:文部科学省出典/画像元: https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/056/gijigaiyou/attach/1259399.htmICT活用は、これからの教育においてますます重要になりますね。

先生方のICT活用指導力向上が、子どもたちの学びを大きく左右すると思います。

ICT(情報通信技術)を活用した学習に関するアンケートでは、情報端末を活用した指導に自信を持つ教師による指導を受けている児童生徒の割合が、国際平均よりも低いことが示されました。

デジタル化が進む現代社会において、ICT活用は重要です。

今後は、学習意欲や性差、ICT活用など、様々な視点から授業改善を図ることが求められます。

単なる知識の習得だけでなく、意識調査を通じて学習意欲や社会との関連性も評価し、子どもたちの知的好奇心を育むことが重要です。

ICT活用が重要だと再認識しました。教員のICT活用指導力向上が、子どもたちの学びの質を向上させる鍵ですね。積極的に研修に参加して、授業に取り入れていきたいです。

文部科学省による情報提供と今後の展望

日本の教育、PISA結果から何が重要?

理数教育の質向上とジェンダーギャップ解消。

この章では、文部科学省による情報提供と、今後の教育の展望についてまとめます。

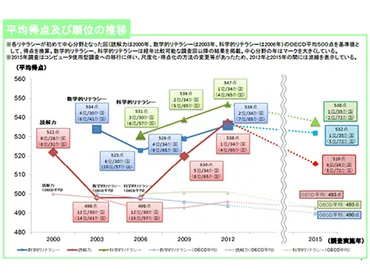

✅ OECDのPISA2015年調査で、日本の15歳は科学的リテラシーと数学的リテラシーで順位を上げたものの、読解力は順位を落とした。

✅ 今回の調査では、コンピューターを使った出題・解答形式に移行し、読解力の低下に影響した可能性がある。

✅ 文部科学省は、読解力向上に向けた対応策や、次期学習指導要領でのアクティブ・ラーニングの推進などを通じて、読解力・論理的思考力の育成を目指す。

さらに読む ⇒科学技術の最新情報サイト「サイエンスポータル」出典/画像元: https://scienceportal.jst.go.jp/newsflash/20161207_02/index.htmlPISAやTIMSSの結果を参考に、日本の教育の現状を把握し、今後の教育政策を検討していくことが大切ですね。

理数教育の質を向上させ、ジェンダーギャップを解消していくことも重要です。

文部科学省は、国際学力調査(PISA、TIMSS)に関する情報をウェブサイトで提供しています。

PISA各回の結果、問題例、テーマ別の調査結果、大臣コメントなどが公開されています。

これらの情報源は、日本の教育における国際的な学力調査の結果を理解するための基盤となります。

今後の教育は、学習意識の違いに着目した授業改善やICT活用を通じて、理数教育の質を向上させる取り組みが重要です。

そして、グローバル社会で活躍できる人材を育成するため、理数系科目の学習意欲を高め、ジェンダーギャップを解消していくことが求められます。

PISA等の結果を参考に、日本の教育の課題と対策を理解しました。今後、理数系科目の学習意欲を高められるような教育に期待します。

本日の記事では、TIMSSとPISAの結果から日本の教育の現状を分析し、今後の教育の課題と展望をまとめました。

ICT活用やSTEAM教育の推進、そしてジェンダーギャップの解消が重要ですね。

💡 TIMSS2023の結果、日本の学力は高い水準を維持。しかし、理科の得点低下や、理数系科目への興味関心の男女差に課題。

💡 STEAM教育やICT活用が重要。教員のICT活用指導力向上が今後の教育の鍵。

💡 文部科学省は、PISA・TIMSSの結果を公表し、読解力向上やICT活用推進など、教育改革に向けた取り組みを推進。