感覚過敏、HSPってなに?特徴や原因、対策を徹底解説! (知っておきたい心の病気?)感覚過敏とHSPの基礎知識:特徴や対策、そして専門家によるサポート

音や光、匂い…日常の刺激が辛いと感じる「感覚過敏」について、専門家が解説。発達障害やHSPとの関連、原因、具体的な対策、そして当院の治療法まで詳しく紹介。五感を守り、自分らしく生きるためのヒントが満載です。感覚過敏で悩んでいるあなた、必見です。

当院における感覚過敏・HSP外来

感覚過敏やHSP、どんな治療が受けられるの?

最新の医療機器も活用!

この章では、当院における感覚過敏・HSP外来について解説します。

専門的な治療やサポートについて詳しく見ていきましょう。

公開日:2025/02/11

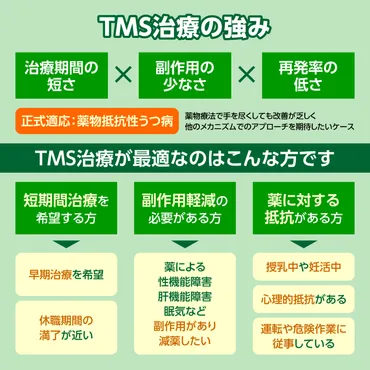

✅ この記事は、環境感受性が高い人、いわゆるHSPについて解説し、その特性や誤解されている点、そしてHSPと診断されやすい人へのTMS治療について説明しています。

✅ 特に、HSPは病気ではなく、生まれ持った感受性と育った環境が相互作用して形成されるため、生きづらさは環境によって大きく左右されることを強調しています。

✅ また、ネット上のHSP診断は自己判断の危険性があるため、専門機関への相談を勧めており、TMS治療がHSPに関連する症状の改善に役立つ可能性があることを示唆しています。

さらに読む ⇒【公式】東京横浜クリニック®|治療専門クリニック(東京・横浜・神奈川)出典/画像元: https://www.tokyo-yokohama-tms-cl.jp/hsp/TMS治療やQEEG検査など、最先端の医療を取り入れていることに驚きました。

専門的なサポートが受けられるのは心強いですね。

当院では、感覚過敏やHSPの診断、治療、二次障害への対応を行っており、QEEG検査やTMS治療といった最先端医療も導入しています。

文章では、感覚過敏とHSPの原因がそれぞれ研究段階にあること、脳機能の異常、感覚器の異常、不安・ストレスなどが考えられること、HSPは扁桃体の働きが強い可能性があることなどが説明されています。

さらに、当院の感覚過敏・HSP外来の流れについても説明されており、予約方法、初診時の流れ、再診時の流れなどが詳しく記載されています。

TMS治療って、HSPの症状改善にも役立つ可能性があるんですね! 治療の流れも詳しく説明されていて、すごく参考になります。

感覚過敏と高感度な人(HSP)の理解

HSPって、特別な才能なの?

いいえ、違います。

感覚過敏の特徴や種類、そして具体的な対策方法について解説していきます。

チェックリストも活用して、自身の状況を把握しましょう。

公開日:2023/09/23

✅ この記事では、感覚過敏の特徴、種類、原因、そして対策について解説しています。特に、嗅覚、聴覚、視覚、触覚、味覚それぞれの感覚過敏について詳しく説明し、具体的な対策方法も紹介しています。

✅ また、感覚過敏のチェックリストを提供し、読者が自身が感覚過敏かどうかを確認できるようになっています。さらに、感覚過敏に悩む40代母親向けのカウンセリング支援事業「Osaka-Child」を紹介し、メンタル面や生活面でのサポートについて詳しく解説しています。

✅ Osaka-Childは、不登校の子どもを持つ母親のメンタルサポート、子どものカウンセリング、身体調整、家庭学習支援、進学・キャリアデザインサポート、不登校復学後のサポートなど、幅広いサービスを提供しており、感覚過敏に悩む母親だけでなく、不登校の子どもを持つ母親にとっても役立つ情報が満載です。

さらに読む ⇒トップページ 出典/画像元: https://osakachild.com/sensory-hypersensitivity-checklist-adult/HSPという概念の活用には注意が必要という点が印象的でした。

多角的な視点を持つことが大切ですね。

この記事は、公認心理師が医師の監修のもと、HSP(HighlySensitivePerson)や感覚過敏、敏感性について解説したものです。

まず、HSPという概念は学術的には「感覚処理感受性」と呼ばれ、タイプ分けや特別な才能といった意味合いはありません。

この記事では、HSPを「感覚過敏」と捉え、神経学的過敏性と心理社会的過敏性の2種類に分けて説明しています。

神経学的過敏性は、脳や神経、感覚器が敏感である状態を指し、心理社会的過敏性は、対人関係や社会的な不安、恐怖に対する敏感さを指します。

さらに、感覚過敏は特定の刺激に対する過敏さを示すもので、感覚回避とは異なり、回避せずに受容しようとします。

低登録(低反応、感覚鈍麻)は、感覚のいき値が少なく、普通であれば反応する程度の刺激にも反応できない状態を指します。

感覚探求は、特定の刺激を求める行動を指します。

記事では、HSPという概念の活用には、他の概念と排他的になるという弊害があること、そして、発達障害やその他の悩みによって生じる感覚過敏を見落とす可能性もあることを指摘しています。

感覚過敏のチェックリスト、早速試してみます! 自分でも気づいていない困りごとが見つかるかもしれませんね。

感覚過敏への理解と支援

感覚過敏ってどんな状態?

刺激に過敏に反応する状態

子どもの気になる行動が感覚過敏や感覚鈍麻による可能性について解説します。

アンケート結果や、ユーザーのリアルな声も紹介します。

✅ この記事は、子どもの気になる行動が感覚過敏や感覚鈍麻による可能性について解説しています。

✅ 感覚過敏とは特定の刺激を過剰に受け取ってしまう状態、感覚鈍麻は刺激に対する反応が低い状態を指し、どちらも感覚の偏りが原因です。

✅ 記事では、感覚過敏や感覚鈍麻に関するアンケート結果や、ユーザーからのリアルな声を紹介し、これらの感覚の偏りが子どもの日常生活にどのような影響を与えるか、そしてどのように対処していくべきかを考察しています。

さらに読む ⇒発達ナビ発達障害ポータルサイト出典/画像元: https://h-navi.jp/column/article/35028718感覚過敏を持つ人々への支援の重要性を改めて感じました。

周囲の理解と適切なサポートがあれば、日常生活の質は大きく向上しますね。

最後に、感覚過敏、敏感性の特徴を活かしたり、ケアしたりする方法についても解説しています。

感覚過敏は、音、光、匂い、触覚などの刺激に対して過剰に反応してしまう状態であり、発達障がい、特に自閉スペクトラム症(ASD)や注意欠陥・多動性障がい(ADHD)を持つ人々に多く見られます。

感覚過敏は、聴覚、視覚、触覚、味覚・嗅覚、平衡感覚など様々な感覚に影響を与え、日常生活に困難をもたらします。

例えば、聴覚過敏は騒音に苦しめられ、視覚過敏は強い光に耐えられず、触覚過敏は特定の素材や接触に不快感を覚えるなど、人によって様々な症状が出現します。

発達障がいの特性として、脳の情報処理の仕方が異なるため、外部からの刺激に対する反応が通常とは異なり、感覚過敏を引き起こすと考えられています。

感覚過敏を持つ人は、日常生活において様々な困難に直面します。

例えば、学校や職場での騒音や光、匂いなどに耐えられず、集中力や学習能力が低下したり、社会的な交流を避けるようになったりするケースがあります。

また、感覚的な過負荷を避けるために、特定のルーティンや行動パターンを確立することもあります。

感覚過敏を持つ人々を支援するためには、個々のニーズに合わせた適切な対応が必要です。

具体的には、環境調整、コミュニケーション方法の工夫、感覚過敏を軽減するためのツールやテクニックの活用など、様々な方法があります。

感覚過敏は、発達障がいを持つ人々にとって大きな課題ですが、適切な理解と支援があれば、日常生活の質を向上させることが可能です。

周囲の人々が感覚過敏について理解を深め、適切な支援を提供することで、発達障がいを持つ人々がより快適な生活を送ることができるようになります。

子どもたちの感覚過敏について、もっと理解を深めたいです。具体的な対処法や、周りの大人ができることを知りたいです。

感覚過敏とHSPについて、様々な角度から解説しました。

それぞれの特徴を理解し、自分自身や周囲の人々への理解を深めることが、より豊かな生活につながる第一歩となるでしょう。

💡 感覚過敏とHSPは異なる概念だが、どちらも日常生活に影響を与える可能性があり、適切な理解と対応が重要。

💡 感覚過敏には様々な原因と種類があり、個人差も大きい。自分自身の状態を把握し、適切な対策を講じることが大切。

💡 専門機関での診断やサポートも活用しながら、より快適な生活を送れるよう、周囲の理解を深め、支援体制を整えることが重要。