「人一倍」の意味を徹底解説!語源や使い方、類語まで完全網羅!(?)「人一倍」の言葉の成り立ちと、現代での意味合い

「人一倍」って、なぜ「ふつうの2倍」じゃないの? 実は昔の「一倍」は「二倍」の意味だった!言葉の奥深さに迫る、NHK「チコちゃんに叱られる!」情報。類義語や英語表現も紹介。明治時代に変化した言葉の歴史、福沢諭吉の功績も明らかに。あなたも日本語の面白さに気づくはず!

「人一倍」の使い方と意味合い

「人一倍」ってどんな意味?

誰よりも優れていること

ADHDのお子さんの学習方法についての具体的な事例は、非常に参考になりますね。

✅ ADHDの診断を受けた長男キョウタくんは、漢字を覚えることに苦労していました。ドリルからノートに書き写す作業も難しいと感じていたため、母親のラム*カナさんは漢字練習を免除してもらい、キョウタくんに合った学習方法を探し始めました。

✅ ラム*カナさんは、キョウタくんが漢字を覚えるために、大きな字で左側に見本を書き、見本を見ながら1回だけ丁寧に書かせる方法を取り入れました。その後、すぐにミニテストを行い、覚えられているかを確認することで、短期記憶の弱さを克服する手助けをしました。

✅ この方法によって、キョウタくんは漢字を覚えることに自信を持ち始め、苦手な漢字テストで100点を取るという成果を収めました。ラム*カナさんの経験は、ADHDの特性を持つ子どもたちの学習方法について、多くの親御さんに参考になる事例と言えるでしょう。

さらに読む ⇒「知りたい・行きたい」をかなえるニュースメディア|ウォーカープラス出典/画像元: https://www.walkerplus.com/special/fandomplus/article/1145716/「人一倍」という言葉は、様々な場面で使える表現ですね。

使う人の気持ちを表すことができる素敵な言葉だと思います。

「人一倍」は、「他の誰よりも、他のものよりも」という意味を表す言葉です。

例文としては、「彼は人一倍努力家だ」「彼女は人一倍優しい」のように、ある特徴や性質が他の人よりも際立っていることを表現する際に用いられます。

また、「人一倍の苦労を経験した」「人一倍の喜びを感じた」のように、経験や感情の度合いが人並み外れていることを示す場合にも使用されます。

「人一倍」って、色んな表現ができるんですね!僕も自分の作品で、この言葉を使ってみようかな。

「四六時中」やその他の言葉の変化

「四六時中」はいつから使われるようになった?

明治6年から

福沢諭吉の功績は、現代の私たちが当たり前のように使っている言葉を作り出したことにあるのですね。

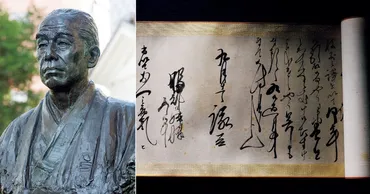

✅ 福澤諭吉は、西洋の言葉や考え方を日本語に置き換えることに尽力し、現代でも私たちが使う多くの言葉を創造・普及させました。具体的には、「家庭」、「健康」、「自由」、「独立」、「競争」、「演説」、「討論」、「汽車」など、社会生活の様々な場面で使われる言葉を生み出しました。

✅ 福澤諭吉は、言葉を通して西洋文明を日本に紹介するだけでなく、新しい社会理念や価値観を確立しようとしました。例えば、「自由」は単なる「我儘」ではなく、互いの自由を尊重する社会を実現するための重要な概念であると強調しました。また、「独立」は個人の自立だけでなく、男女平等や女性の社会進出を促進するための基盤となる考えであると考えました。

✅ 福澤諭吉は、言葉を通して日本の社会を改革しようとした先駆者でした。彼は、言葉の力によって社会の意識を変え、より良い社会を築き上げようとしていました。彼の言葉は、現代でも私たちにとって重要な指針であり、社会の進歩のために役立っています。

さらに読む ⇒家庭画報|゛素敵な人゛のディレクトリ出典/画像元: https://www.kateigaho.com/article/detail/88369言葉の変化には、時代の流れや文化の影響が強く反映されていることがよくわかりますね。

番組では、「四六時中」も西洋文化の影響で変化した言葉として紹介されました。

江戸時代は「二六時中」と言っていましたが、明治6年に24時間制を導入したことで「四六時中」になったそうです。

この他にも、「演説」「自由」「経済」「動物園」などの日本語も西洋文化の影響で変化した言葉であり、福沢諭吉がこれらの言葉を広めたことが紹介されました。

番組では、日本語の変化について深く考察し、言葉の面白さと奥深さを改めて感じさせてくれました。

「四六時中」とか、普段何気なく使ってる言葉も、色んな歴史があって面白いですね!

「人一倍」の語源と意味の解釈

゛人一倍゛ってどういう意味?

「普通の人より大きい」

「人一倍」という言葉の意味が、さらに深く理解できました。

公開日:2021/04/30

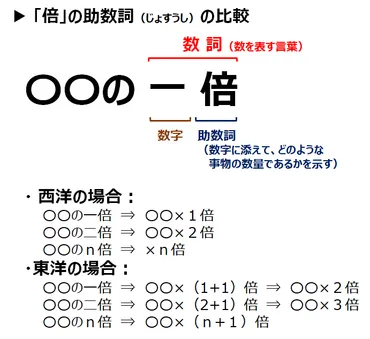

✅ 「倍」という漢字は本来、2倍を意味しており、「一倍」はかつて2倍を表す言葉でした。

✅ 明治政府は1875年に、公文書における倍数表記を西洋数学に改めましたが、「倍にする」などの表現では、現在も2倍の意味で使われています。

✅ 「人一倍」は、昔の言い方では2倍を意味していましたが、現在は少し頑張るという意味で使われています。

さらに読む ⇒楽しく暮らしましょう出典/画像元: https://nil-blog.hatenablog.com/entry/2021/04/30/234601「人一倍」が「普通の人以上」という意味になる理由が、倍数の概念から説明されていて非常にわかりやすいですね。

「人一倍」は、「普通の人以上」や「人並み以上」という意味の言葉です。

しかし、「一倍」は通常「×1」を表し、なぜ「人一倍」が「普通の人以上」という意味になるのか疑問に思う人もいるでしょう。

これは、「倍数における基数の問題」と考えることができます。

「借りは、倍にして返す」「売り上げが倍になる」などの言葉からわかるように、「(一)倍」にはもともと「同じ数を二つ合わせること」≒「二倍」の意味があるのです。

つまり、「人一倍」は「人」「×1」ではなく、「人」「1×(2)倍」の意であり、「普通の人をふたりぶん合わせた」≒「普通の人よりも大きい」という意味合いとなるわけです。

「人一倍」の意味を、数学的な視点から解説しているのは、すごく面白いですね。

本日は「人一倍」という言葉について、語源や意味、使い方を深く掘り下げて解説しました。

💡 「人一倍」は、努力や能力が人よりも優れていることを表す言葉です。

💡 語源は、明治時代以前の「一倍」が「二倍」を意味していたことに由来します。

💡 現代では、「人一倍」は副詞として使われ、多様な表現が可能です。