高校生の発達障害って?〜学校生活での困りごとと、みんなが過ごしやすくなるためのヒント〜?高校生の発達障害と向き合う〜学校での支援と、将来を見据えたサポート

高校生の発達障害、見過ごされていませんか?学校生活での困難、将来への不安…その背景には、発達障害が隠れていることも。自閉スペクトラム症、ADHD、学習障害…それぞれの特性と、彼らを支える具体的な支援策を解説。自己理解を深め、強みを活かし、自分らしい高校生活を送るためのヒントがここに。合理的配慮や学校・地域との連携も重要です。

高校生の発達障害:悩みと対処法

発達障害の高校生はどんな悩みを抱えがち?

生きづらさや困難

この記事は、ADHDを持つ高校生の悩みに焦点を当て、具体的な対処法を提示しています。

診断を受けていない生徒にも役立つ内容である点が良いですね。

✅ この記事は、高校生のADHDに関する悩みについて、診断を受けていない高校生にも役立つ対策を具体的に紹介しています。

✅ 特に、ADHDの特徴である不注意と多動性による具体的な困りごとを挙げ、高校生活における課題や人間関係での苦労、そして周囲からの誤解について解説しています。

✅ また、ADHDの診断を受けることのメリットとデメリットを説明した上で、周囲の理解と協力が重要であること、そして通信制高校におけるサポート体制について具体的に説明しています。

さらに読む ⇒通信制高校から大学進学!リーベ高等学院出典/画像元: https://liebe-gakuin.com/adhd/ADHDの特性による困りごとや、それに対する具体的な対処法が示されており、実践的で参考になると思いました。

周囲の理解と協力が重要であることも、改めて感じました。

発達障害は、生まれつきの脳機能の違いにより、周囲とのミスマッチが生じ、生きづらさや困難を感じる状態です。

高校生になって、これまで自覚していなかった発達障害に気づくケースも少なくありません。

高校生活では、交友関係、勉強、進路、将来への不安など、様々な悩みを抱えやすい時期です。

発達障害を持つ高校生は、これらの悩みをより強く感じることがあります。

例えば、コミュニケーションの取り方が分からず、友達と仲良くなれない、授業についていけず、成績が伸び悩んでいる、将来の進路が不安で、何をすればいいのか分からないといった悩みを抱えているかもしれません。

これらの悩みへの対処法として、記事では、自分の特性を知り、周りの人と良好な関係を築く方法、そして心身が辛くならないための過ごし方を解説しています。

発達障害は病気ではなく、性質の一種であることを理解し、自分の特性を受け入れることが大切です。

周囲の人々に理解を求め、サポートを得ながら、自分らしく高校生活を送る方法を学ぶことが、彼らの成長を促進するでしょう。

ADHDについての悩みが具体的に書かれていて、とても参考になりました。自分の特性を受け入れて、周りの人と良好な関係を築く方法をもっと詳しく知りたいです。

高校における合理的配慮:多様なニーズへの対応

発達障がいの生徒にどんな「合理的配慮」がある?

環境整備、個別対応、入試配慮

この記事では、学習障害を持つ高校生の事例を通して、合理的配慮の重要性が語られています。

iPadの活用など、具体的な支援策が紹介されています。

公開日:2024/07/25

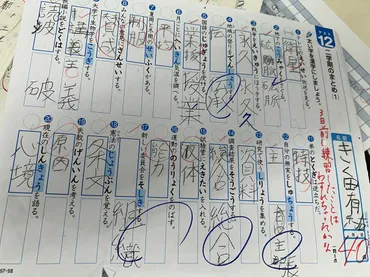

✅ 菊田有祐さんは、読み書きに困難を抱える学習障害を持つ慶應義塾大学環境情報学部4年生です。幼い頃から困難に直面し、自信を失っていましたが、小学校5年生でiPadと出会い、合理的配慮を受けることで学習の困難を克服し、自信を持つようになりました。

✅ 特に、担任教師の「ノートとiPadという誰でも選べる2つの選択肢があって、自分はiPadという選択肢を選んだだけ」という教えが、有祐さんに大きな影響を与え、困難に立ち向かうための自信と、自分の権利を主張する力を与えました。

✅ また、自身の経験を通して、学習障害を持つ子供たちが、合理的配慮を受けることの重要性と、周囲の理解とサポートの必要性を訴えています。

さらに読む ⇒東洋経済×出典/画像元: https://toyokeizai.net/articles/-/778195合理的配慮の具体的な事例が紹介されており、学校現場での実践的な取り組みがよく分かりました。

生徒一人ひとりのニーズに合わせたサポートの重要性を再認識しました。

高校における発達障がいの生徒に対する「合理的配慮」は、障害者差別解消法に基づき、子供たちが同じような教育を受けられるよう、学校が必要に応じて環境整備を行うことです。

具体的な配慮例として、読み書きが苦手な生徒へのタブレット端末の使用許可、騒音に敏感な生徒への別教室の用意、見通しをもつことが難しい生徒へのやるべきことのリスト化やスケジュール表の活用などがあります。

高校入試においても、問題用紙の拡大、個別面接の実施など、合理的配慮が提供されています。

高校生活における事例として、北海道では注意や集中が続かない生徒への配慮として、具体的な指示内容の提示や静かな環境の提供などが挙げられます。

千葉県では、授業中の緊張やパニックへの対処として、退避場所の用意や定期的な面談などが行われています。

これらの事例は、学校側が生徒のニーズに応じた環境を整えるための具体的な取り組みを示しており、発達障がいの生徒が安心して高校生活を送ることができるようにするための重要な指針となります。

合理的配慮について、具体的な事例を通して理解を深めることができました。自分も、困っている人がいたら、できる範囲でサポートしたいと思いました。

支援体制の構築:連携と実践研究

発達障害生徒への支援、どう進化させていく?

モデル校で実践研究中

この記事では、発達障害のある生徒への支援体制の構築について、具体的な取り組みが紹介されています。

教員研修や専門家の活用など、包括的な内容です。

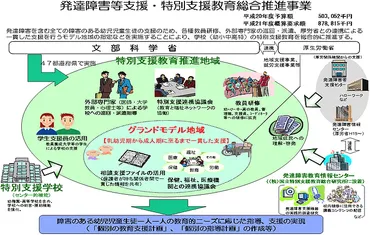

✅ 本事業は、改正学校教育法に基づき、障害のある幼児児童生徒への適切な指導と支援を目的として、特別支援教育の体制整備を総合的に推進するものです。

✅ 具体的な取り組みとしては、教員研修、医師や大学教員等の外部専門家による巡回指導、校内委員会の設置、特別支援教育コーディネーターの指名などを実施し、障害のある幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じた支援体制を構築します。

✅ 目標として、公立小中学校における個別の指導計画の作成率・個別の教育支援計画の策定率を70%・50%、公立幼稚園・高等学校における校内委員会の設置率・特別支援教育コーディネーターの指名率を70%に引き上げることを目指しています。

さらに読む ⇒.発達障害等支援・特別支援教育総合推進事業(拡充)【達成目標--】:文部科学省出典/画像元: https://www.mext.go.jp/a_menu/hyouka/kekka/08100105/047.htm特別支援教育の推進事業の具体的な内容が示されており、今後の特別支援教育の発展に期待できます。

関係機関との連携の重要性も強調されています。

高等学校等における発達障害のある生徒への支援に関する特別支援教育総合推進事業では、発達障害のある生徒に対する指導・支援方法、授業方法や評価方法等の工夫、就労支援、一般生徒への理解推進、教職員や保護者の研修など、様々な取り組みが行われています。

この事業は、モデル校を指定し、校内体制整備、専門家活用、関係機関との連携を図りながら実践研究を実施します。

厚生労働省の発達障害者支援施策やハローワークとの連携、技能教育施設との連携なども重視し、効果的な支援体制の構築を目指します。

モデル校は、研究成果を全国に発信し、今後の特別支援教育の参考に供します。

この記事を読んで、支援体制が着実に整備されていることが分かりました。今後の取り組みを通して、より多くの生徒が安心して学校生活を送れるようになることを願っています。

この記事を通して、発達障害を持つ高校生が抱える悩みや、学校での支援、そして今後の支援体制について理解を深めることができました。

一人ひとりが自分らしく生きられる社会を目指して、私たちもできることを考えていきたいですね。

💡 発達障害は多様であり、それぞれに合った支援が必要。

💡 学校、家庭、地域社会が連携し、包括的なサポート体制を構築することが重要。

💡 合理的配慮と、個々の特性に合わせた支援を提供することで、高校生の発達障害を持つ生徒たちの成長を促進できる。